- BMW アルピナC1 2.3/1(1984年 ドイツ)

- ルノー4 GTL(1989年 フランス)

- メルセデスベンツ 190E 2.5-16 エボリューションⅡ(1990年 ドイツ)

- フェラーリ モンディアル tカブリオレ(1990年 イタリア)

- ポルシェ 911(964)ターボ(1991年 ドイツ)

- ランチア デルタ インテグラーレ16V(1991年 イタリア)

- シトロエン 2CV ホフマン(1988年 フランス)

- カジバ モーク(1994年 ポルトガル)

- BMW 530i(1994年 ドイツ)

- ランチア デルタHFインテグラーレ エボルツィオーネⅡ ブルーラゴス(1994年 イタリア)

- メルセデスベンツ Eクラス ステーションワゴン E320T(1994年 ドイツ)

- メルセデスベンツ SL320(1995年 ドイツ)

- ランドローバー レンジローバー(1995年 イギリス)

BMW アルピナC1 2.3/1(1984年 ドイツ)

1982年公開の大藪春彦原作、角川春樹監督による映画「汚れた英雄」で、主人公・草刈正雄演じる国際A級ライダーのプライベートカーとして登場したのがこの「アルピナC1 2.3」

ローズマリーバトラーの歌ったオープニングテーマも大ヒットだった。

ボディサイドのアルピナラインは雪の結晶がモチーフになっている。このライン見ただけでカッコイイとなる。

最初はタイプライターを製造していたアルピナが自動車を作り、やがてBMWの正式な傘下になり、現在年間1700台ほどを製造している。(ワインも作っているらしい)

ルノー4 GTL(1989年 フランス)

ルノー4 GTL(4はキャトルまたはカトルと読む)、今はあまり見なくなりましたが、32年間で800万台以上も生産されたベストセラー(世界中で走ってた?)

キャッチフレーズは「どこへでも乗って行ける旅行カバンのようなクルマ」世界的規模に見てもフォルクスワーゲンタイプ1(ビートル)、フォードモデルTに続く第3位の生産台数で813万5424台、単独車種でフランスで過去最高だって。

好きなクルマでもコンディションを良好に保つには大変だろうね。

メルセデスベンツ 190E 2.5-16 エボリューションⅡ(1990年 ドイツ)

見るからに速そうなクルマが190E 2.5-16 エボリューションⅡ、文字通りDTM(ドイツツーリングカー選手権)で勝利するために世界限定500台の限定モデル。(レースのホモロゲーションを取得するためで、シフトノブには○○○/500のシリアルナンバーがあるらしい)

当時、アルファロメオ155と車体をぶつけながら激しいレースを繰り広げていました。

いまどきこんなでっかいリアスポイラーを付けたベンツを知らない人の方が多いのでは、知っているのはこの車がレースで活躍していたことを知っているレースファンだけかも・・・下品なベンツではない。

フェラーリ モンディアル tカブリオレ(1990年 イタリア)

フェラーリでは珍しい4人乗り(実際、後部に大人が乗るのは厳しい)V型8気筒モデルで「ヴァレオマチック」と呼ばれる、クラッチ操作のみを自動化した2ペダルのセミオートマチック、今では無くなってしまったリトラクタブルライトを動作させて健在をアピールしてくれました。

カブリオレボディは1017台が生産されたとか。

フェラーリでは珍しく大きなトランクルームがあり、ゴルフバッグも入るそうです。

跳ね馬のエンブレムと4灯丸テール、誰でも判るフェラーリの後ろ姿。

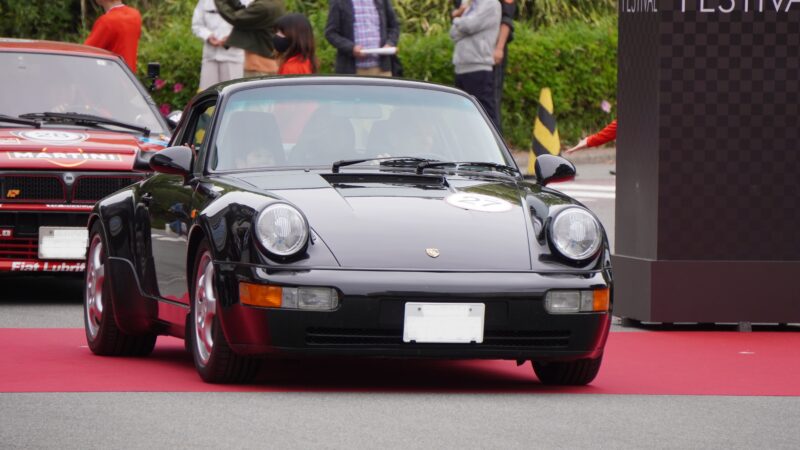

ポルシェ 911(964)ターボ(1991年 ドイツ)

911の3代目モデルが964、ポルシェっていっぱいあって覚えきれません・・・。

最高出力330PSの3.3リッターターボエンジン、2本の楕円型テールパイプは役割があり、ターボチャージャの過給圧制御バルブが開いた時だけ、左側のテールパイプから排気ガスが出るんだって。後から見てみたい気がするけど、自分のクルマじゃ追いつかないし・・・一生見れない気がする。

ランチア デルタ インテグラーレ16V(1991年 イタリア)

ランチア デルタと言えばラリーのイメージ、派手なボディにマルティ二のマークが映える。

今でも時々、近所のガソリンスタンドでランチアデルタを見ることがあるんです、どこの人だろう?

レースの世界ではよく見るマルティ二、スパークリングワインのメーカー、実は一回も飲んだことが無いんだよね。(いつか飲んでみよう)。

シトロエン 2CV ホフマン(1988年 フランス)

ドイツのボディメーカーである「ホフマン」が独創的な一種のレジャービークルに仕立て上げたのが、このクルマ、2CVのオープンカー初めて見ました。

助手席の女性の表情からこのクルマが楽しいのが判ります。

乗ってて楽しいのが一番です。

カジバ モーク(1994年 ポルトガル)

ミニをベースにパラシュートによる航空機からの降下可能なクルマとして最初は開発されたが、最低地上高が低く、エンジンの出力も低いため軍用車としては採用されなかったとか。

その後1964年に民間用に発売されたのが「Miniモーク」1968年にイギリスでの製造は終了したが、オーストラリアやポルトガルで生産され、イタリアのカジバで生産されたのが今回のクルマのようです。(違ってたらごめんなさい)(カジバってバイクメーカーだと思ってたらクルマも作ってたんだ)

ミニモークってすごくオープンな車のイメージだったから、こんなハードトップみたいなモークは初めて見た。

BMW 530i(1994年 ドイツ)

5シリーズのエンジンの「i」はガソリンエンジンを表し、直列6気筒SOHC2986ccで175馬力。

ランチア デルタHFインテグラーレ エボルツィオーネⅡ ブルーラゴス(1994年 イタリア)

こんな長い名前だったんだ。エボⅡの中でも限定車となる“ブルーラゴス、215台しかない。

ランチアと言えばHFデルタみたいなイメージ、すごい角度のリアウィングが特徴。

この前後のフェンダーのふくらみがたまりません。

メルセデスベンツ Eクラス ステーションワゴン E320T(1994年 ドイツ)

この時代のベンツって古さをあまり感じなくて、なんだか優等生的で今でもファンが多いらしい。

安全性にこだわりがあって、ドアミラーなんかも運転席と助手席側では造りが違っていたり、ボディの剛性が高く乗り心地も良いらしい。

ベンツのテールランプが平面ではなく凸凹しているのは、汚れや雪道などでも視認性を確保するためと言われている。決して派手な装備ではないが、ちゃんと理由があり、考えられている気がする。

メルセデスベンツ SL320(1995年 ドイツ)

SLはSport Leichtの略でシュポルト・ライヒト、軽量スポーツカーを意味するんだって。

初めて知りました。(SLの意味なんて考えたこと無かった)

1954年に発表された初代モデル、「300SL ガルウイング」はトヨタ博物館にも展示されています。

ベンツのオープンカー、庶民の自分には一生似合いそうにありません。

ランドローバー レンジローバー(1995年 イギリス)

どっちが会社名と車名なのか判らなくなる(ややこしい)

ランドローバーが自動車メーカーで、レンジローバーはランドローバーから販売されている車種

すぐに忘れそうだ・・・。

足が柔らかいので、こんな速度でも大きくロールしてる。乗り心地とか操縦性はどうなんだろう・・・。

まだまだ、次のクルマが控えてる。

「第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」 ④へ続く