犬山に来るといつもここで休憩し、写真を撮るのがルーティーンになってます。

今日は以前から気になっていたけど行ったことが無い場所に行きます。

いつもと同じ景色なんだけど・・・。

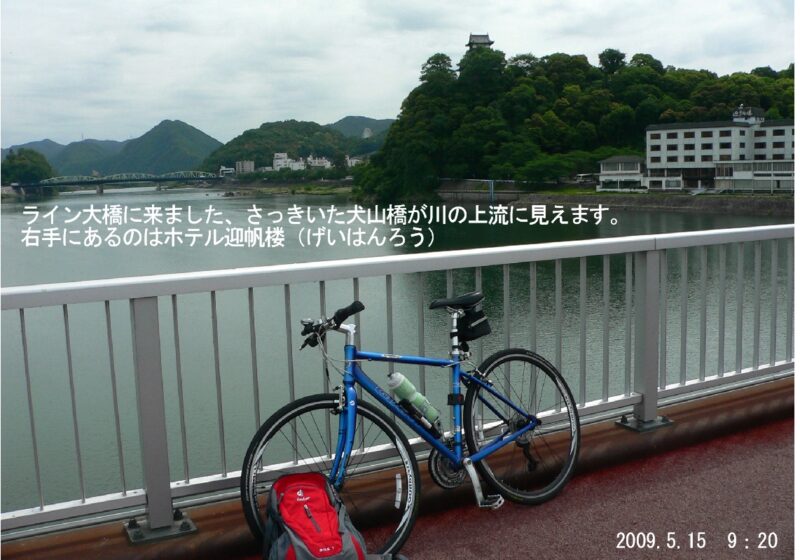

川沿いを走り、ライン大橋から撮影、天気がいまいちです。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館

バートルV107

到着したのは、航空自衛隊岐阜基地近くにある、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館。今まで近くに来ても素通りだったので、行ってみました。

屋外に展示してある航空機は入場料を払わなくても、見ることが出来ます。

YS-11

第二次世界大戦後、日本のメーカーが開発した旅客機として有名です、飛行試作機1号機、製造

番号「1001」が1962年7月11日、三菱小牧工場でロールアウト(初めて公開されること)、このた

め、7月11日は「YS-11の日」とされているそうです。(初めて聞きました)

こんな近くでゆっくり見る事は無いので、普段見れないところも好きなだけ見れます。(2006

年、旅客機としての運行を終了した)

今はもう飛んでないYS11ですが、四国から名古屋まで帰るときに一度だけ乗りました、プロペ

ラの音がめちゃくくちゃ大きかった事を覚えています、あれがあれが一生に一度だけの搭乗となり

ました。

YS11の初飛行は1962年8月30日、1964年8月に初号機を納入し、全日空(ANA)がオリンピッ

クの聖火を全国に輸送したそうです。「輸送(YUSOUKI)」と「設計(SEKKEI)」の頭文字の「Y」

と「S」をとり「YS」になったとか。

製造機数は182機、1973年3月に生産を終了、日本エアコミューターが2006年9月30日に運航した

のが旅客機としての最後となった。

YS11の向うに見えるのは、救難飛行艇。

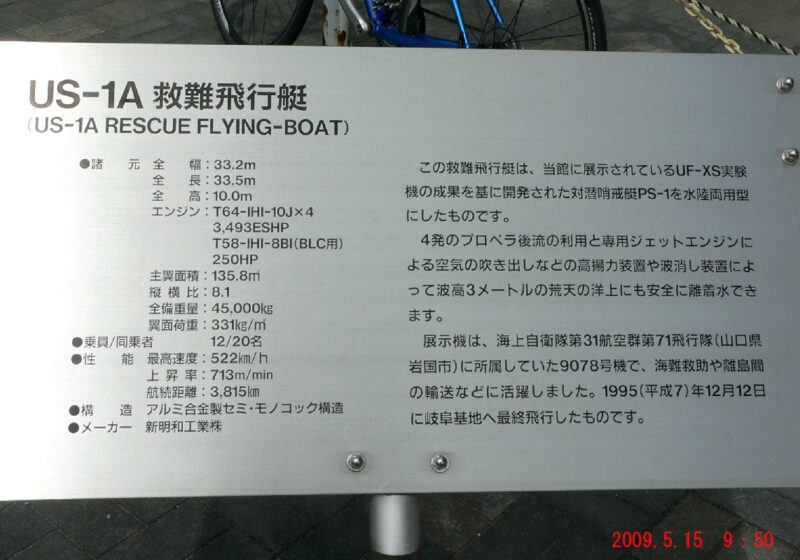

US-1A型救難飛行艇

海難事故や災害時などで活躍する救難飛行艇、ニュースなどで目にすることがありますが、こんなに近くで見る機会はありません。

新明和工業の前身は、創業から1945年までに2,800機以上の航空機を生み出した川西航空機株式会社。

1949年11月に新明和興業株式会社(1960年に現社名に変更)、1974年10月には、初飛行に成功し、海上と陸上のいずれからも離発着が可能。

1975年3月に、「US-1型救難飛行艇」として一号機を防衛庁に納入。2004年までに20機を防衛庁に納めた。(新明和工業の飛行艇開発ストーリー4より抜粋)

動画で見ると、すごい短距離で離水し、その性能の高さが判ります。

2017年(平成29年)12月に退役するまでの出動回数は患者輸送などが768件、洋上救難141件の計909回で、827名を救助したそうです。

広い太平洋などの海洋では、要救助者を発見するのは至難の業、ましてや悪天候ならなおさら発見は難しくなるそうです。救難海域に早く到着し、荒れた海でも着水できる能力を持つ救難飛行艇は、海に囲まれた日本には絶対必要な装備です。

航続距離:3815km 行動範囲が広いことは、広い海洋の捜索では特に重要になりますね。

普段は救難飛行艇について考えることはありませんが、目の前にすると日本には絶対だと思います。

7号機以降はエンジンが強化されUS-1Aと呼ばれるそうです。

この構造が、高い波でも着水し、救助活動できる機体の秘密のようです。

特殊な機体を初めて間近で見ることが出来ました。

こんなに近くで普段見れません。海で遭難してこの機体が見えたら、ほんと神様が来たみたいでしょうね。

岐阜かかみがはら航空宇宙博物館では、自分の好きな角度で機体を見ることが出来ます。

あんなところやこんなところもじっくり見ちゃおう。

実際に目の前で着水や離水を見たことはありませんが、YouTubeなどで見るとホント短い距離で着水し、離水します。見たことない人は一度見てください、普通の航空機との違いにきっと驚きます。

離水距離300m(水面滑走250m)、着水距離470m(水面滑走220m)

P-2J 対潜哨戒機

川崎 P-2J 4782号機 戦後、潜水艦の探知をするために開発された対潜哨戒機。

役目を終えて、かかみがはらでを翼を休めています。

ロッキード社のP2V-7をベースに川崎重工がライセンス生産した、対潜哨戒機がP-2J。

1969年(昭和44年)から量産され、1994年(平成6年)の退役まで日本の安全を守っていたそうです。

兵器は日々進化していき、その進化のスピードはどんどん加速していくので、更新の頻度が上がります。

平和なのが一番ですが・・・。

ここからどんな景色が見える?

この日は中には入らず、この後別の場所に行ったので岐阜かかみがはら航空宇宙博物館はここでおしまい。

こんどは中の展示を見なきゃ・・・。なんで中の展示を見なかったのか?忘れてしまった。

きっとどこかに行ったはずなんだけど・・・。