ニッサン スカイラインGT-R(1990)

日本を代表するスポーツカーのGT-R(BNR32型)、クルマを知らない人でもGT-Rが凄いクルマと言うことは知っている?ような気がする。(興味が無い人は知らないか)

Rの赤いエンブレムと丸テールが伝統的なアイコンになってる。2.6 ℓ・直列6 気筒DOHC ツインターボエンジン「RB26DETT 型」で280馬力を発生。海外でも憧れになるクルマがGT-R、世界中の人が認める日本車だ。

BMW M1(1981)

レースの世界で打倒ポルシェを目指し開発された車がBMW M1だった。

こんなフォルムの車はBMWの中でもM1しかない。

空力のためか薄くなったフロントグリルにしっかりとキドニーグリルがあります。(BMWの中でも一番小さいキドニーグリルと言われてます。)ちなみにキドニーとは腎臓の事で、左右対称なところからつけられたとか。

キドニーグリルを見たら誰でも、BMWだと認識するくらいのアイコンになってる。

これがレースで戦うために生まれた車の運転席。(ホモロゲーションのため、レース用とは違います)

BMWでエンブレムが両脇に付いてるクルマ他にある?エンブレムの青色と白色はBMWの前身が航空機エンジンを製造してため、回転するプロペラがモチーフになっているとか。

アルファロメオ ジュリア 1300GT ジュニア(1973)

第二次世界大戦以前からレースで活躍したアルファロメオ、フロントグリルとエンブレムが特徴的。

よく見るとワイパーが両開きになってます、今気づいたよ。

アルファロメオって速く走るために、アメ車みたいに、でかいエンジンにしないところがいいね、ジャストサイズ。

トヨタ スポーツ800(1969)

すごくきれいなヨタハチ、まるで宝石のようにキラキラしてます。

ボンネット開けて地面が見えるクルマ、現代の車ではなかなかありません。

後ろ姿も丸みがあってかわいい、これも空力を追及した結果。

三菱 ミニカ(1967)

現在2025年だから1967年生まれのこのクルマは、58才。58才でも元気に走れるのがすごい。

羽ミニカと呼ばれるリアのテールフィン

三角窓にリアウィンドウの開き方に時代を感じます。この小さな車体に夢が詰まってた気がする。

ホンダ S600(1965)

S500から進化したのが、S600だった。エスロクと言った方が知られているかも。

1965年にこんなスポーツカーに乗っていた人は、とんでもない贅沢だ、価格は当時で509,000円。生産実績:12,685台とか。

エンジンは、最高出力57PS/8,500rpm、リッター当たりの馬力は94PS。

4気筒の各気筒に1個のCVキャブレターの4連キャブ、最高速度は約145km/h

外観も綺麗だが、エンジンルームもとんでもなく綺麗、どれだけ手を掛けているのか。

当時この車を手に入れ、乗っていた人は羨望の眼差しで見られていたのかな。

ボディの赤色は当時、緊急自動車に許された色だったが、本田宗一郎が反発し、新聞のコラムでアピールしたり、運輸省と何度も交渉し使用許可を得たんだって(初めて知りました)だから赤色は、本田宗一郎のおかげで自動車に使えるようになったんだとか・・・(誰かに自慢しよ)

そんな赤色をまとった、エスロクはバイクみたいに駆動力をチェーンで伝達する。

エンジンはレッドゾーンが9500rpmから始まる超高回転型(まるでバイク、さすがバイクメーカーの作るクルマだ)

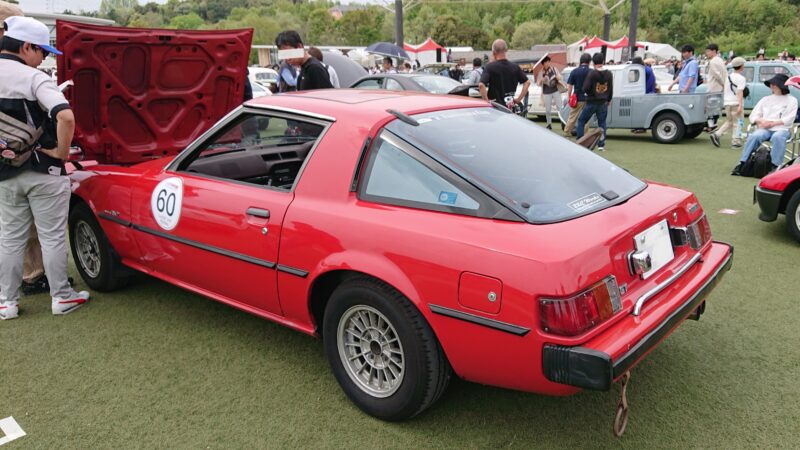

マツダ サバンナRXー7(1979)

本田宗一郎のおかげで使えるようになった赤色の車がもう一台。初代RX-7(SA22C)

RX-7と言えばマツダを代表するロータリーエンジンのスポーツカー、海外でも有名。

初代RXー7の心臓部、12A(573cc×2)型ロータリーエンジンをフロントミッドシップに搭載、最高出力130ps/最大トルク16.5kgmを発生

プチ情報ですが、シガーライターの左にあるスイッチはリトラクタブルライトを点灯しなくても、ライトを開閉できるスイッチです。(他のメーカーのリトラクタブルライトはどうなの?)

みんなが気になるエンジン、ジロジロ・・・。

Rはロータリーエンジン、Xは未来を表し、コスモAPが「RX-5」で、順番としては6となるが、「RX-6」の語感がよくないこと、7はラッキー7に通じることから「RX-7」と命名とマツダのホームページに書いてありました。

みんなラッキーセブン好きだからね・・・。

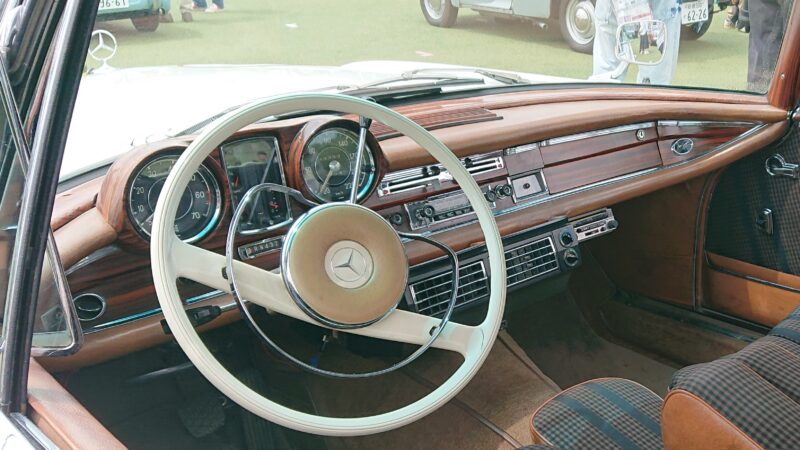

メルセデスベンツ W112 300SE(1966)

きっとすっごいお金持ちが乗っていたに違いないクルマ。子供の頃は、外車=ベンツみたいな知識しかなかった。

駐車場だって普通のサイズじゃ足りません。そんなこと気にしない人が乗るクルマです。

1966年製でこの内装です、カッコイイ、シートもソファみたい。きっと乗り心地も・・・。

高級感漂います、さすがベンツ。

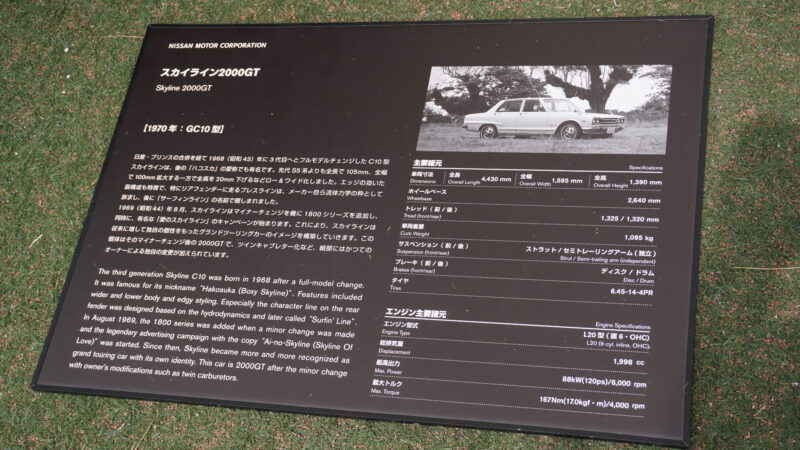

ニッサン スカイライン2000GT(1970)

ハコスカと言えばこのくるま、この頃の日産は凄いクルマ作ってたのに・・・最近のニッサンはどうも・・・。

今でも休みの日などに走ってるハコスカ見ると、おーっとなるのはおじさん世代。

スカイラインと言えば丸テールのイメージですが、ハコスカは丸じゃない。

リアウィンドウに貼ってあった「済」の難しい字「濟」のステッカー、これなんだ?

最近とんでもない値段で取引されているハコスカ、ビックリしちゃう。

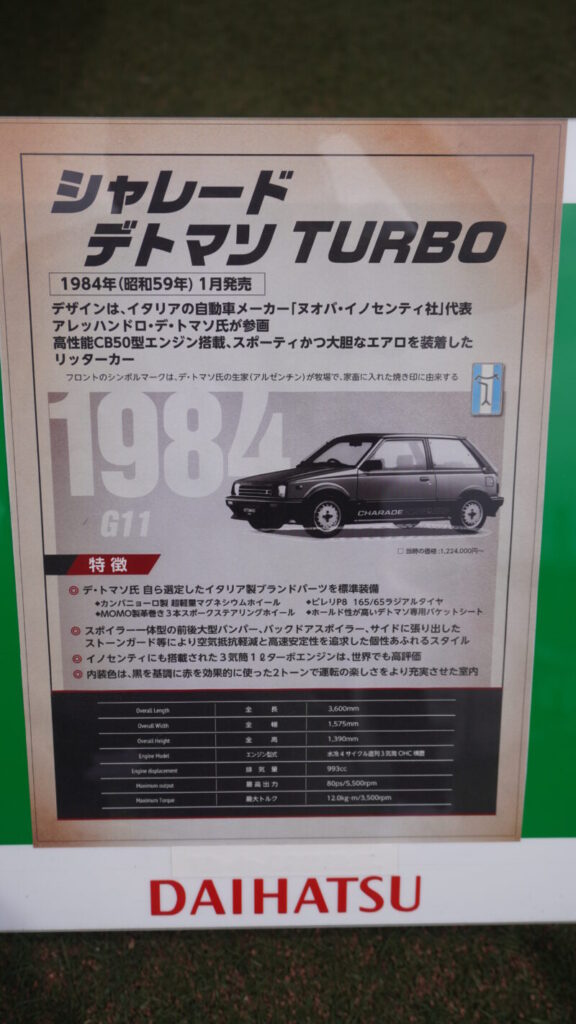

ダイハツ シャレード デ・トマソ ターボ(1984)

当時、各メーカーがホットハッチと呼ばれる車を投入して車業界が熱かった。

ダイハツを代表する車がシャレード・デトマソ・ターボだった。

スーパーカーを作るデトマソがプロデュースするなんて、最近では考えられない組み合わせ。

カンパニョーロ製マグホイールにピレリP8、専用シートとモモ製ステアリングホイールなど特別感がたっぷりだった。

デ・トマソは苗字?名前?日本人わかんな~い。

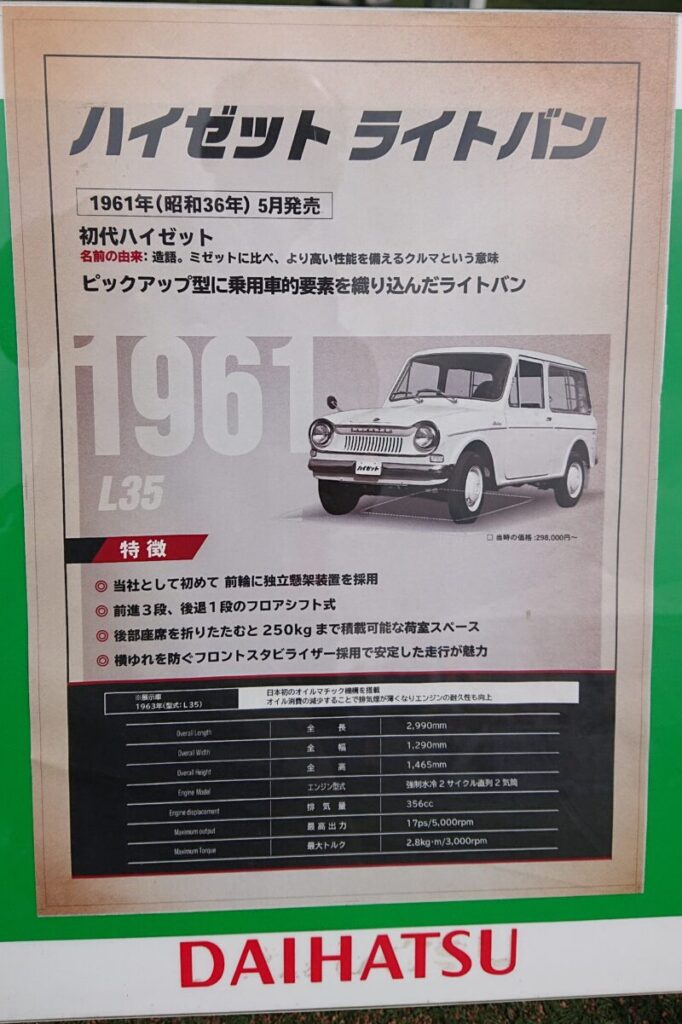

ダイハツ ハイゼットライトバン(1961)

この車見たことない・・・気がする。

ダイハツの原点は輸入に頼っていた発動機(エンジン)を国産化するために、当時の大阪高等工業学校(現在の大阪大学工学部)の学者や技術者が、大阪で「発動機製造株式会社」を興したのが、その始まりだそうです。

自動車の進化の過程が見られるイベントも、貴重な車を保存してくれる人や会社があるからこそ。

古いものを大事に残すことって必要だと思う、旧車だから税金が上がる現代の税制では、旧車を守れない。

ドイツの税制を見習ってほしいよね。

今回の展示車両は1963年製と思われ、上の説明の1961年製の車両とはフロントマスクが違ってます。

前進3段、後進1段が特徴として書いてあるのが時代を感じる。

トヨタ セリカ ツインカムターボTA64(1985)

「WRCラリーカー・セリカ」 ’85サファリラリー優勝車、トヨタは1973年からWRCに挑戦しており、初勝利は1975年の1000湖ラリー。

TTE(チーム トヨタ ヨーロッパ)が3代目セリカ投入、1985年の第21回サファリでユハ・カンクネンがドライブし優勝した車両が展示されていた。(カンクネンはサファリラリー初挑戦だった)

本物のラリーカー、しかも優勝車両なんてイベントじゃなきゃ見れない。

勝利の証がリアウィンドウに。

トヨタ セリカGT-FOUR ST165型

原田知世主演の映画で大人気となった4代目セリカGT-FOURの「私をスキーに連れてって」仕様です。

この車を見てあの映画を思い出すのは、間違いなくオジサン世代です。

キャリアに積まれているスキー板も映画に出てきたブランド「SALLOT」になってます。

映画に出てきたアマチュア無線も、当時みんな真似してましたね。

マツダ ロードペーサーAP(1975)

こりゃまた凄いクルマが展示されてます。車名しか覚えてません。

もうほとんど外車です。

オーストラリアのホールデンからボディを購入し、マツダのロータリーエンジンを乗せたモデル。

大きな車体に13Bのロータリエンジンでは役不足で、わずか3年ほどで生産中止になった幻の車。

説明に来ていたマツダの社員も、初めて実車を見たと言ってました。

ロータリーエンジンが載っていた証

マツダ初めての3ナンバー車両で、生産台数は800台ほどだったとか。

こんな珍しいクルマを今回見れたことで、来た甲斐がありました。

そろそろここらで終わりにして、帰宅します。

それにしても、こんなにギャラリーが多いとは思いませんでした、また機会があればクラシックカーフェスティバルに来たいと思います。

貴重な車で遠くから参加されたオーナーさん、手間暇かけてレストアされてるオーナーさん、企画してくれたトヨタ博物館の関係者の皆様、その他関係する皆様ありがとうございました。