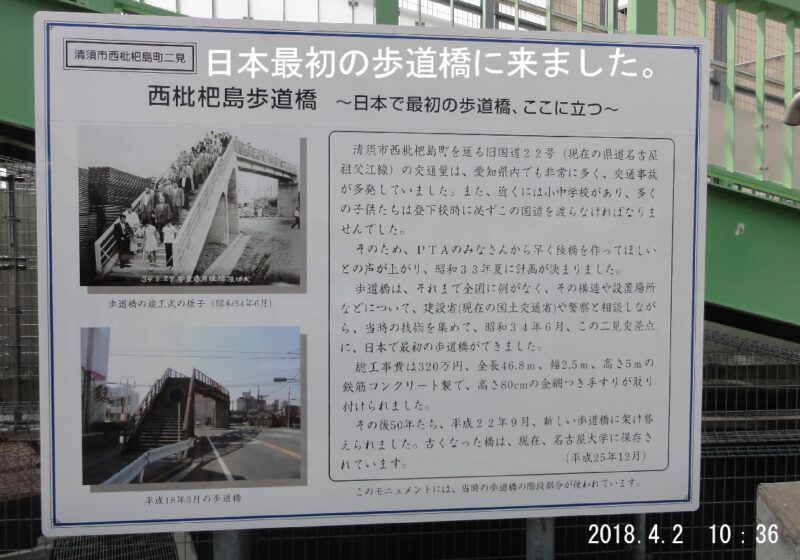

日本で最初の歩道橋(昭和34年6月27日)

いつも何気に走っているところに日本で最初の歩道橋があると知り、行ってみました。

今まで全く知りませんでしたが、愛知県の清須市西枇杷島町にそれはありました。

1959年(昭和34年)6月27日、国道22号線(現在の県道67号名古屋祖父江線、地元では旧22号線と言った方がわかりやすい)に建設されたのが最初だとか。

説明文にも書いてありますが、全国に例が無く、どこが建設するのか、橋なのか道路なのか、どこの管轄になるのか、とか初めてだったので検討が必要だったそうです。

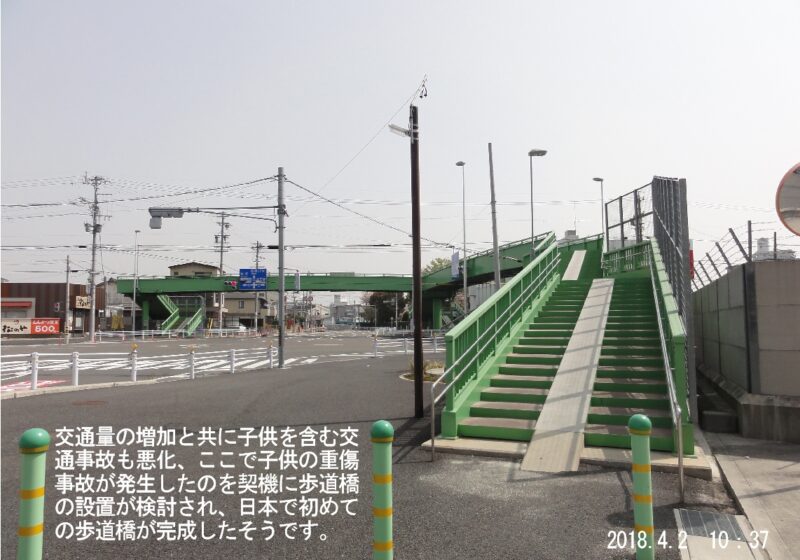

老朽化と県道の拡幅工事に伴い日本で最初の歩道橋は撤去され、新しい歩道橋に架け替えられた。

一部は名古屋大学に保存されているそうです。

今までずっと知らずに歩道橋の下を走ってました。

昭和38年4月25日、大阪駅前に歩道橋が完成し、4月25日が「歩道橋の日」となっているそうですが、西枇杷島歩道橋はそれより4年ほど早く完成しているんだとか。

昔は交通戦争なんて言葉もありました。最初はどこが建設するのか、法律とかも手探りの状態だったみたい。

昔も今も事故には遭いたくないし、加害者にもなりたくない。今じゃ当たり前にある歩道橋にも歴史があった。

知らなかったな~。

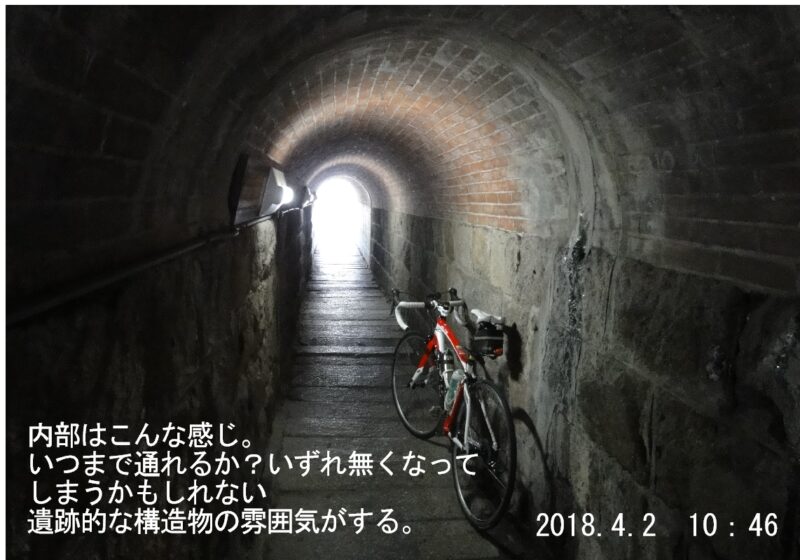

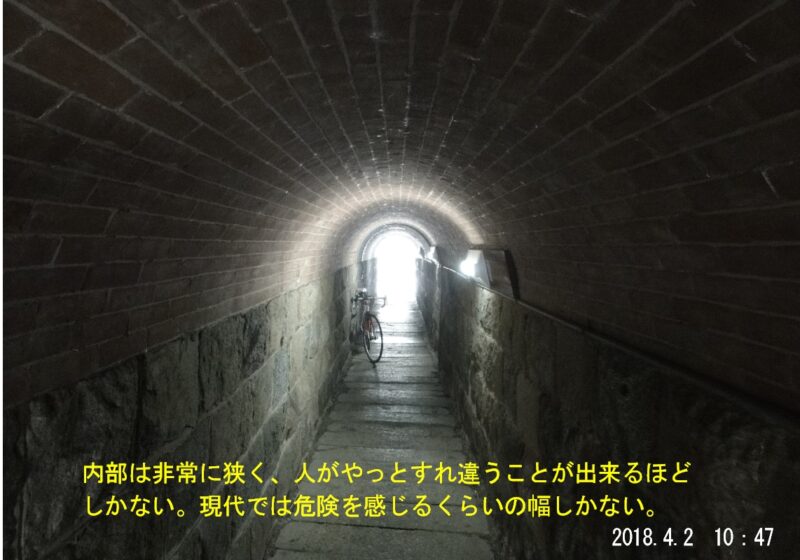

赤煉瓦トンネル

日本で最初の歩道橋を見た後、名鉄西枇杷島駅の近くにある狭いトンネルを見に行きました。

JR東海道線の下をくぐるトンネルはグーグルでは赤煉瓦トンネルと表示されます。

ここも普段はじっくり見ることも無く、通り過ぎてました。

(美濃路とは、江戸時代、東海道宮の宿(熱田区)と中山道垂井宿(岐阜県垂井町)をつないだ道で全長58.7㎞、清須宿、稲葉宿、萩原宿、起宿、墨俣宿、大垣宿の六宿(名古屋を入れて七宿ともいう)

これは何を表す?トンネル横にあるプレートには年号と8月と思われる記載がありますが・・・。

2025年4月5日に再び行った時の写真です。

たまに通るときに気になってましたが、今回初めて中に入ってみました。

ネットで検索したら、もともと水路だったが蓋をして通路にしたらしい。

だからこんなに狭いのか。

そう言われてみれば水路に見えるかも・・・。

345k123mの距離標

東海道本線と並行して新幹線が走っていて、新幹線の柱にはこんな表示があります。BVとは架道橋の事なので新幹線の場合、ここは東京駅にある起点から345k123mの位置にある。(2025年4月5日撮影)

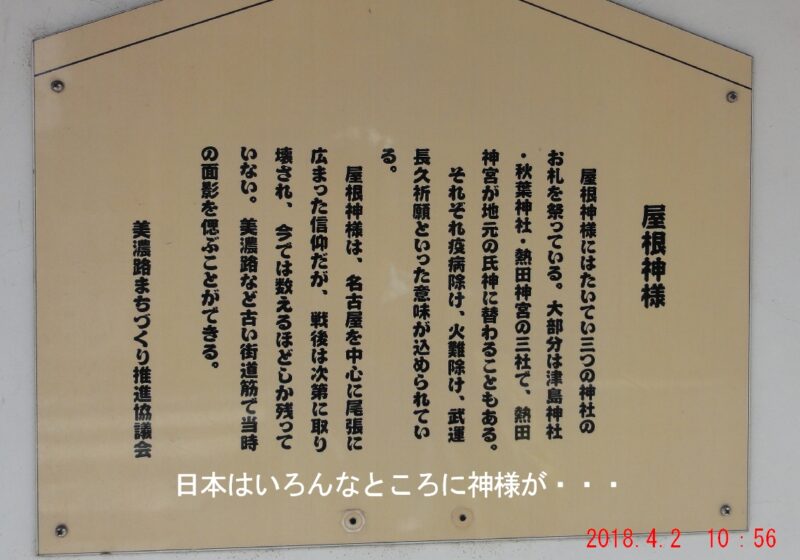

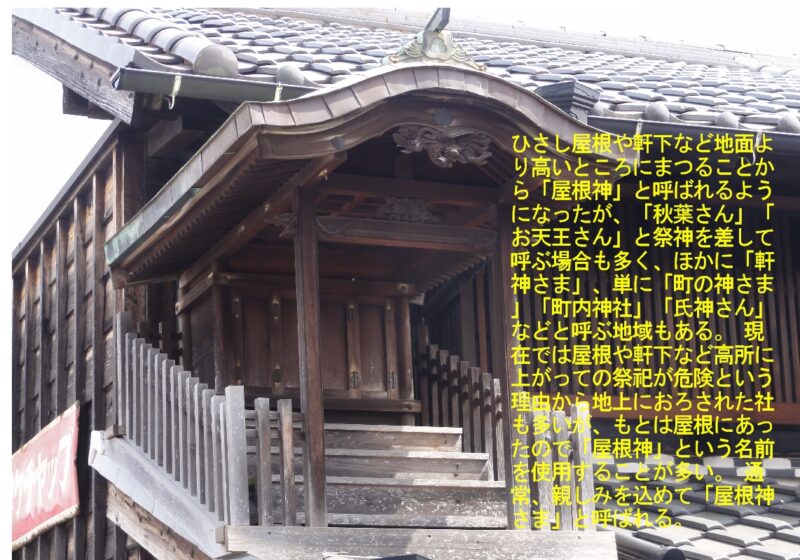

屋根神様

いつも通り過ぎるだけだったけど、立ち止まって見ると屋根神様の説明が。

美濃路と呼ばれる古い街道だと知っていたが屋根までは見ていなかった。

これからは、屋根ばっかり見てしまいそう。

たまにはゆっくり立ち止まることも必要だ、通り過ぎるだけじゃ見落とすことも多い。

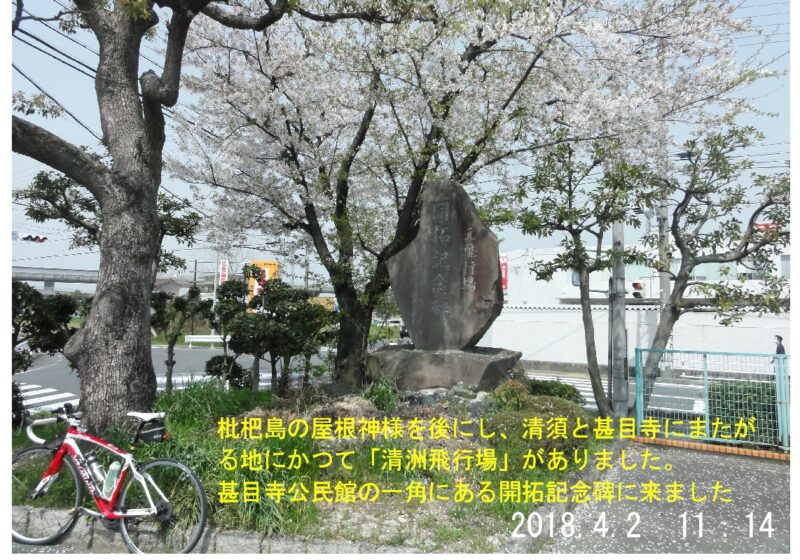

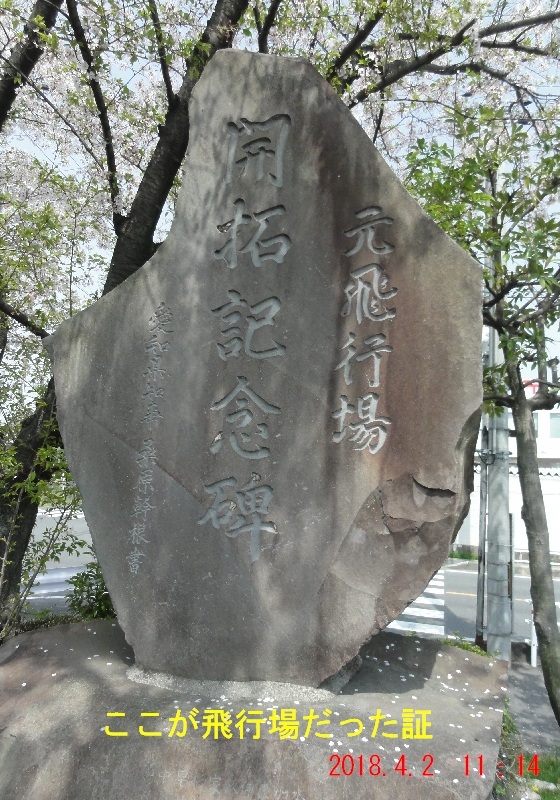

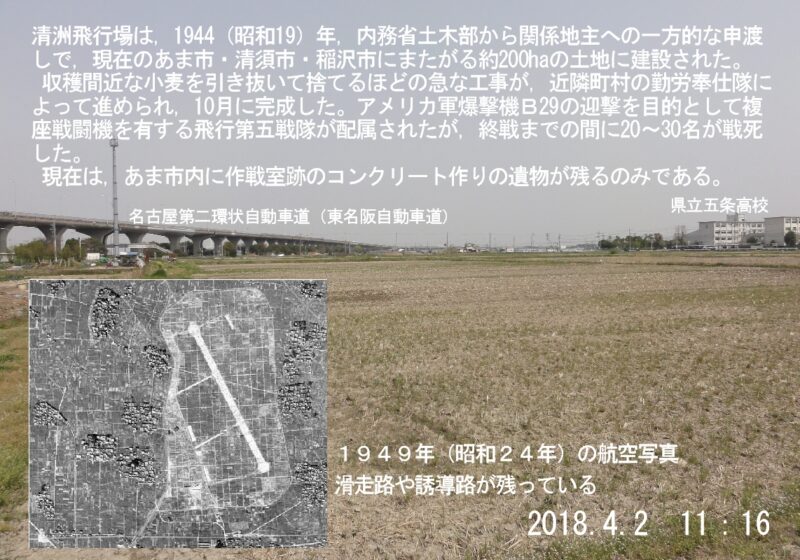

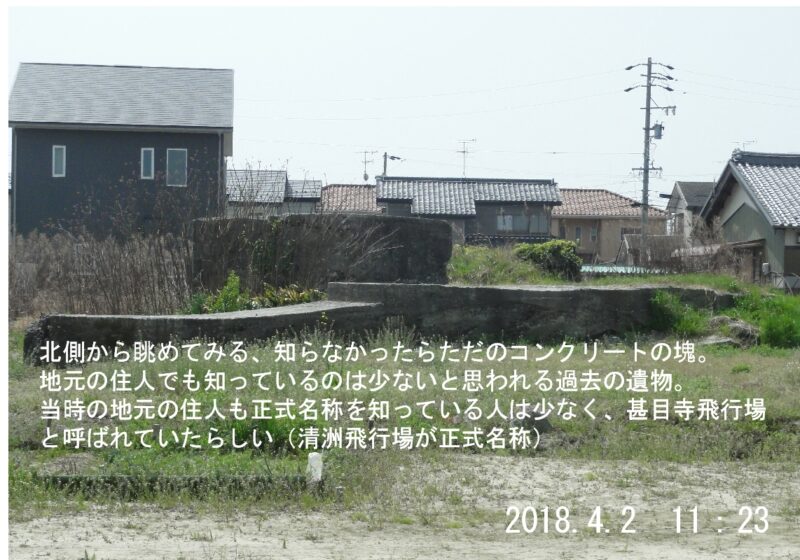

清州飛行場跡地

美濃路を西に進み、五条川を渡り甚目寺に来ました、ここも知らずに通り過ぎていた場所です。

飛行場の跡地って結構あるみたい、でもこんな身近にあったなんて。

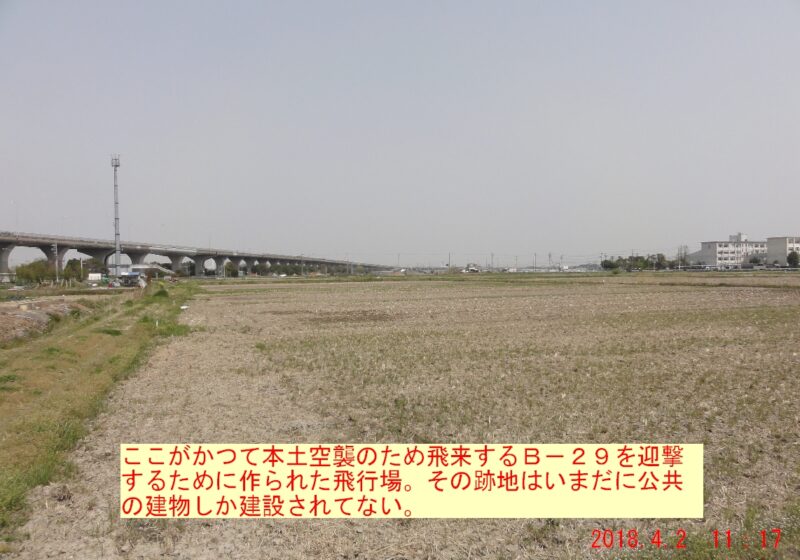

戦時中に急遽作られ、その跡地が現在も残っており、今も飛行場の形はそのまま残っています。

なぜかここら辺の一画だけ何も無いのが不思議でしたが、飛行場の跡地だとは。

その痕跡は他にもある。

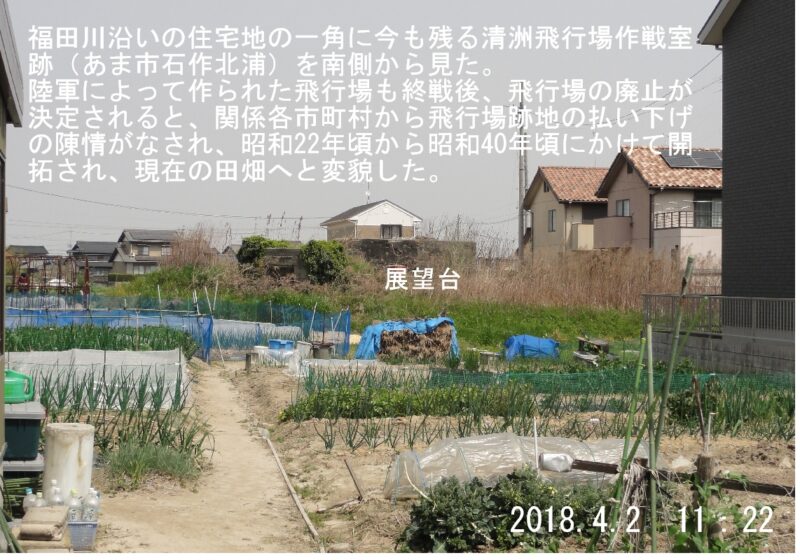

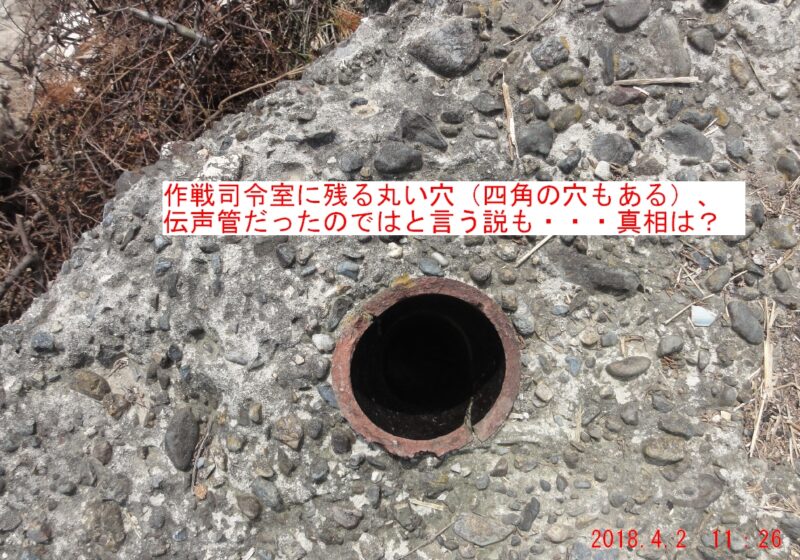

作戦指令室跡

清州飛行場作戦指令室に隣接する広大な土地は、当時の飛行場のままの形を維持している。グーグルマップで上空から見るとよく判ります。

飛行場跡地の西側にポツリと残るコンクリートの塊、それが清州飛行場の作戦指令室の跡。

知らなかったら何か工場とかの跡にしか見えない。

清州飛行場からは陸軍の二式複座戦闘機「屠龍」がB29を迎撃するために離陸していったそうです。

これがたとえ伝声管だったとすれば、それは決して良い知らせでは無かったはず。

これも何かの機能があった?

現在誰も管理していないのでしょうか、ちゃんと保存するか、立ち入り禁止にするとかしないと、いつか事故が起きる。そもそも国を守るために戦った人たちの遺構を野ざらしにしていい物か・・・。

とにかく事故が起きないことを祈ります。

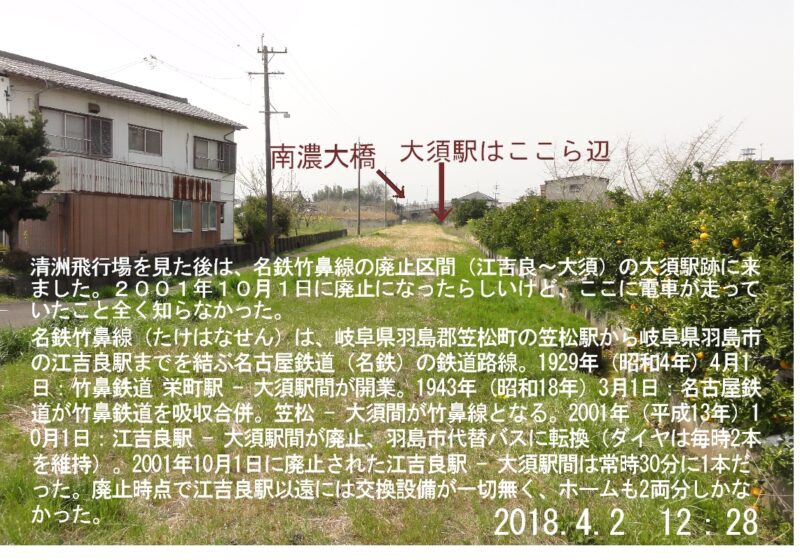

旧名鉄竹鼻線 大須駅跡

この日は来たことあるのに知らなかった場所ばかり巡ってます。

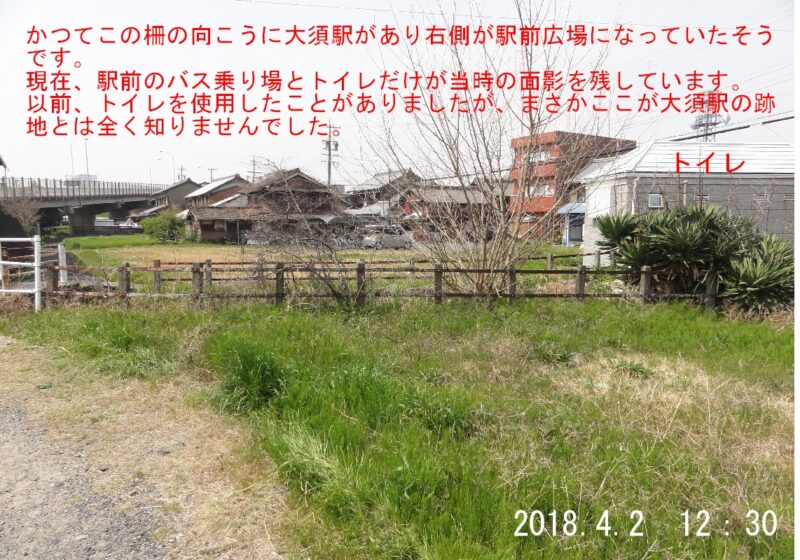

清州飛行場から1時間ほど走り、長良川の南濃大橋のたもとにある、名鉄竹鼻線大須駅の跡地に来ました。

偶然ですが、トイレだけ使ってました。ここに駅があり鉄道が走っていたなんて全く知りませんでした。

大須駅跡から延びる草地、2001年10月1日まで、この先に竹鼻線の線路が続いていた光景があった。

大須と言えば名古屋だと思ってました。

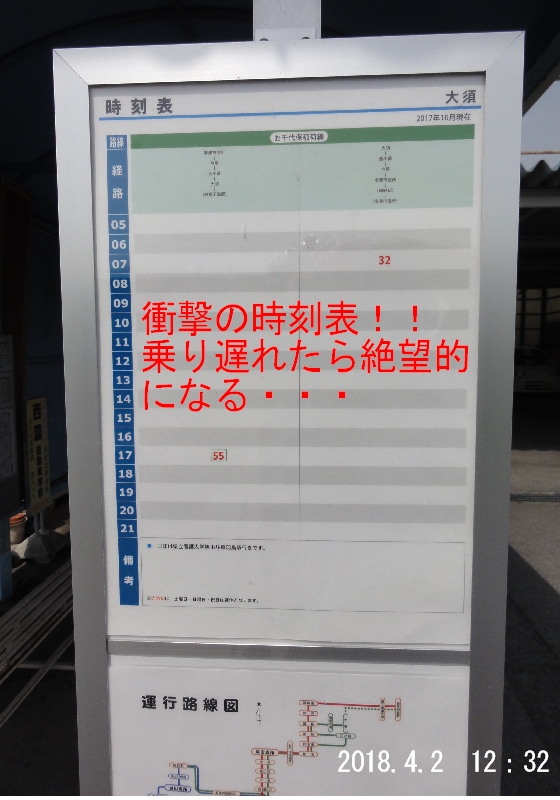

衝撃の時刻表

なんだか時刻表がもったいないような気がする・・・。

乗る人いるのか見てみたい、なぜこの時間なんだろう・・・。

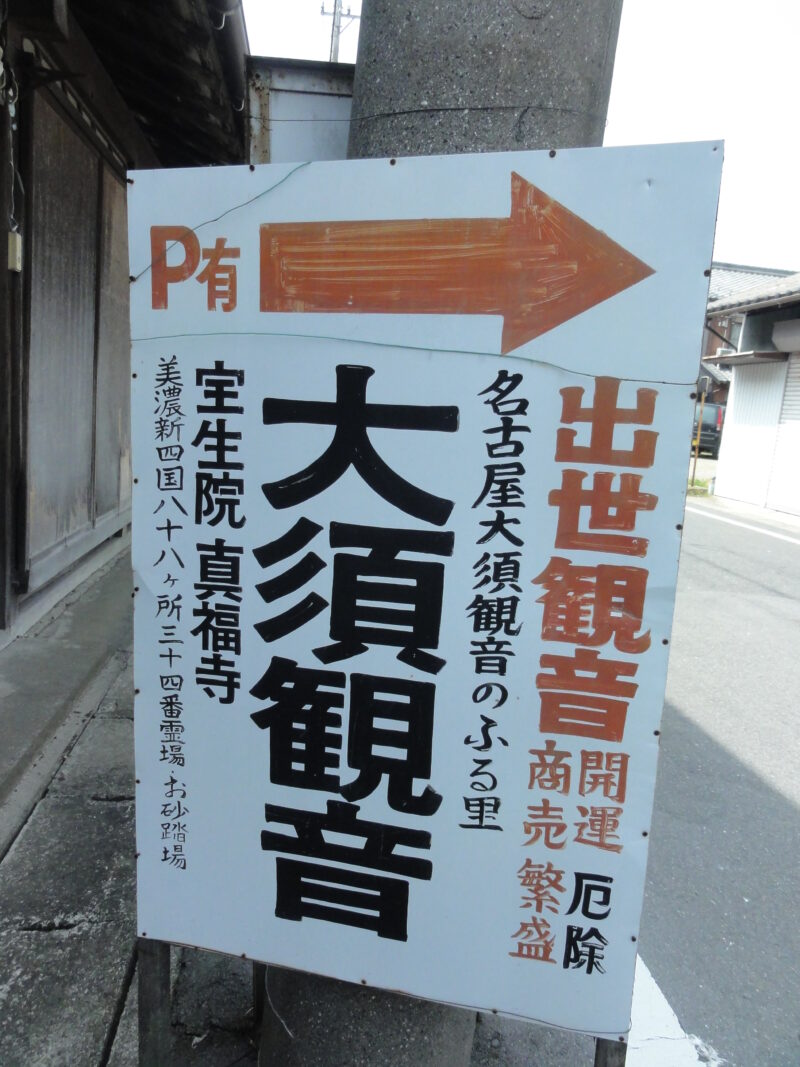

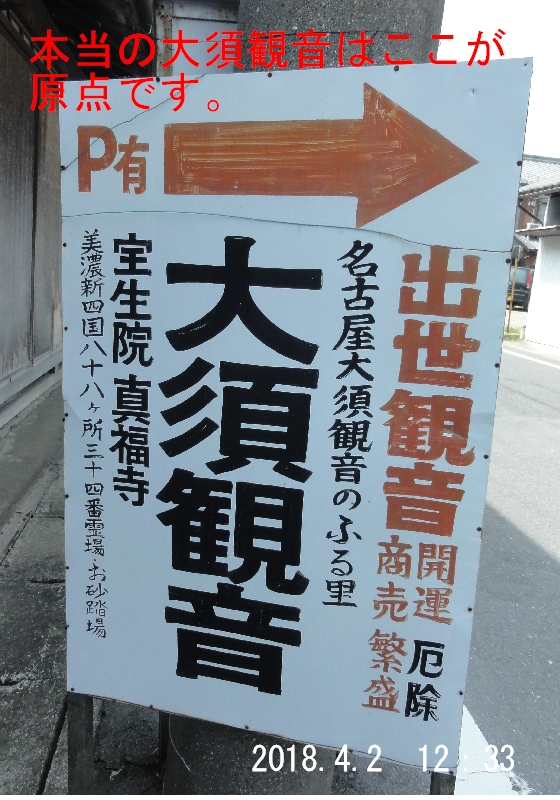

本当の大須観音はここにあった。

以前、名鉄資料館(2020年閉館しました)に行った時、「大須」の行先表示板が展示してあり、名鉄電車でどうやって大須に行くのか不思議に思い、調べたら名鉄竹鼻線に「大須駅」があり、そのための行先表示板だったことが判りました。そして、大須観音が元々あった場所を知りました。

お千代保稲荷号の行先表示板

これが名鉄資料館に行った時の写真、その時は知らなかったので、「お千代保稲荷号」とか「大須」の行先を見て、名鉄電車で何で大須??? お千代保稲荷???大須にお千代保稲荷があるの?訳が判りませんでした・・・(2016年に撮影)

ここにきてやっと大須の行先表示の謎が解けました。ここだったんだ。

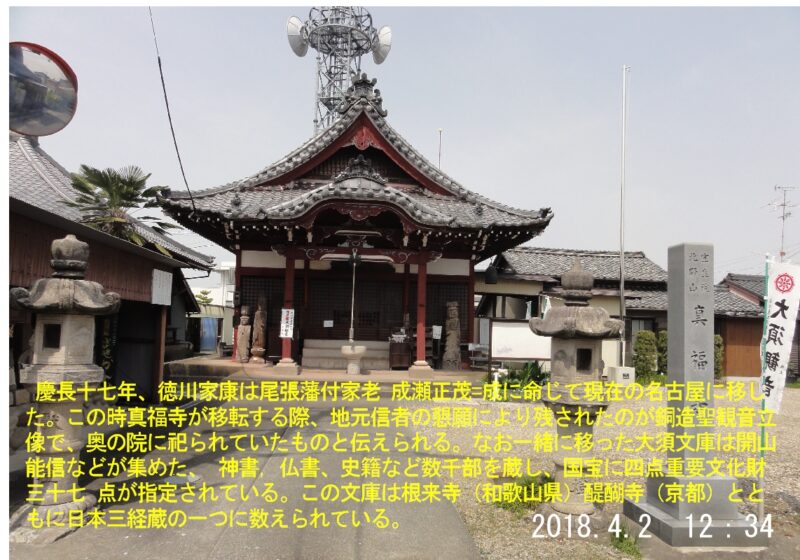

名古屋の大須観音とずいぶん規模が違いますが、国宝の『古事記』の最古写本「真福寺本古事記」をはじめ、貴重な古典籍を多数所蔵しているすごいところらしい。(古事記の写本があるんだ)

家康が古典籍を水害から守るという目的のため移転させたとか。

大須観音は名古屋だと思ってた・・・。

平田リバーサイドプラザ

大須観音のふる里を見た後は、近くの南濃大橋の堤防にある、平田リバーサイドプラザに来ました。

いつもは橋の上から見てるだけでした。

おもしろ自転車

色々ありますが、こんなに特殊な自転車作るのにお金が掛かったはず・・・。(どこで作ってるの・・・)

こんな広い場所なら安全です、思いっきり乗れそうです。

空気抵抗は多そうですが・・・。

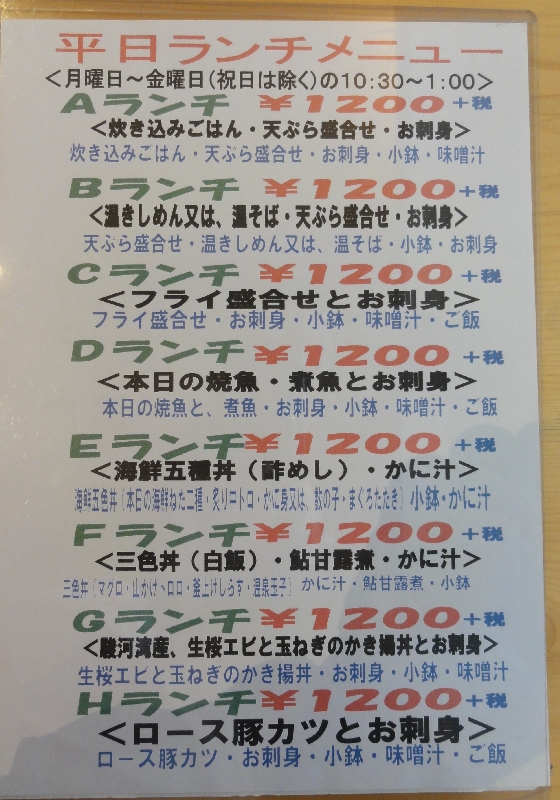

「はなみずき」でランチ

何回かお世話になっている「はなみずき」いつ来ても、美味しく量も多い。

この値段でこんなに食べれたら文句なしです。

アップにするとさらに美味しそう、刺身がはみ出てます。

こちらも美味しかったカニ汁。

お昼のランチはA~Hまで8種類あり、すべて1200円。

もちろん他にもメニューはあります。どれを選んでも外れなしです。(決してお店から貰ってません)

「はなみずき」で大満足のランチを食べて、次の目的地に向かいます。

背割提の桜並木

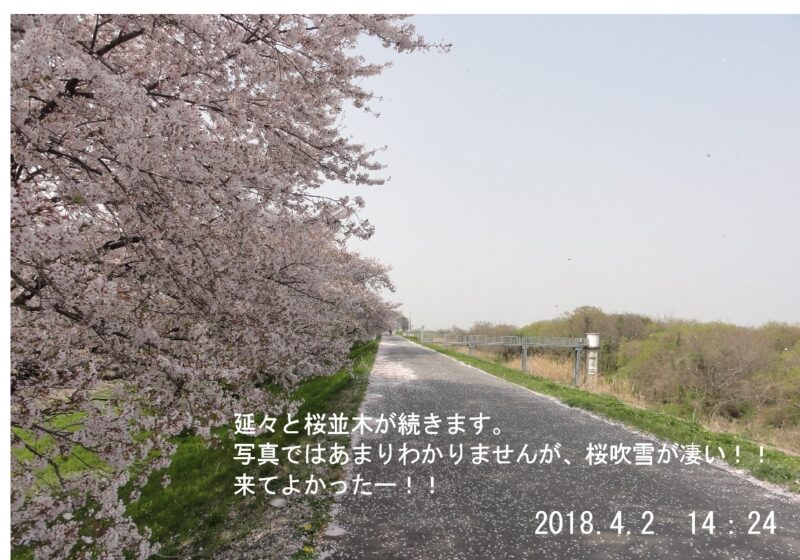

馬飼大橋から南に走り、木曽川と長良川に挟まれた場所に背割提があります。

途中にゲートがあり、自動車は入れませんが人や自転車は入れる桜の名所のようです、初めて来ました。

ちょうど桜が盛大に散り、文字通り桜吹雪です。

桜は咲いても散っても美しい。

散歩する人やランナーが桜吹雪を浴びる背割提を南へ進みます。

どこまでも続く桜並木、終わりが見えません。写真に桜吹雪が映らないのが残念。

桜の種類は何でしょうか・・・。

やがて桜並木も途切れ、あとは下流の立田大橋を目指すだけですが風景が同じで行けども行けども見えてこない。

立田大橋まで来ました。ここで折り返し帰ります。

背割提は店も自販機も無く、桜並木が無くなると同じ風景が続き、ひたすらペダルを踏むだけになります。

やがて立田大橋が見えてきましたが、自宅はここから40km位あるので風の強い日は泣きたくなる。

でも、日本で最初の歩道橋、非常に狭い赤煉瓦のトンネル、戦争の悲劇を伝える作戦指令室の跡地、大須観音のふる里、そして大満足のランチを食べて、綺麗な桜も見れたので非常に有意義な一日でした。

疲れた体ですが、安全運転で帰ります。あ~家が遠い・・・なんで家と逆方向にわざわざ来るの・・・。

おしまい。