善光寺東海別院(祖父江善光寺)

お千代保稲荷を見た後は、馬飼大橋を渡り愛知県稲沢市祖父江町にある、善光寺東海別院に来ました。善光寺東海別院は、正式名称を双蓮山善光寺(そうれんざんぜんこうじ)と言い、全国にたくさんの善光寺がありますが、善光寺東海別院は六善光寺と呼ばれる一つだそうです。(正式名に善光寺とつくお寺は119、善光寺にゆかりのある寺院は、443あるそうです)(2025.7.5 13:52)

信州善光寺の本堂の約3分の2の大きさだそうですが、近くで見るとかなり大きく感じます。

言い伝えによると、天正十年(1582年)織田信長・信雄により善光寺のご本尊如来さまが岐阜より尾張甚目寺へ御遷座の途中、祖父江付近に立ち寄った、その場所に明治四十二年・四十三年と蓮田であった境内地に1本の茎から二つの花が咲くことがあり、善光寺東海別院が創立されたとか。

その由来から山号(さんごう:お寺名の前につく称号)が双蓮山(そうれんざん)となった。

そのためか境内には蓮の花が咲いていました。(2025.7.5 13:59)

極楽に咲くと言われる蓮の花、泥田の中でも美しい花を咲かせることから、蓮の花は仏教の教えに通じるそうです。蓮の花には、人の心のあり方を説いた5つの特徴があるそうです。(おそらく自分には一つも当てはまらないでしょう・・・)そんな不徳な心で見学に来るとは・・・。(2025.7.5 14:00)

さすがに一本の茎から二つの花は咲いてなかったけど・・・。(2025.7.5 14:00)

鐘楼

以前来た時は無かった鐘楼と寝釈迦がありました。

鐘楼は令和2年11月28日に完成し落慶法要を行った、その近くにお釈迦様が入滅(亡くなる)された「涅槃」の姿を模した寝釈迦像があります。(2025.7.5 14:01)

鐘楼に吊り下げられた梵鐘は金ぴかです。

鐘楼は鐘を吊るす建物で、鐘自体は梵鐘と言うんだね。梵鐘は金箔が貼られてゴージャスです。

寝釈迦像

寝釈迦像には、「お参りするとポックリ逝ける」といったご利益があるとも言われているそうです。

寝釈迦像とも涅槃仏とも呼ばれ、お釈迦様の現世での最後の姿を表現したもので、目を閉じているのは入滅後、目を開けているのは最後の説法をしている最中とか。

涅槃仏のほとんどが、頭は北向きに顔は西向き、ポックリ逝けるなら北枕でもいいんじゃないと思った。

子供の頃、北枕は死んだ人がするもんだと教えられていたので、北枕は縁起が悪いと思ってましたが・・・。

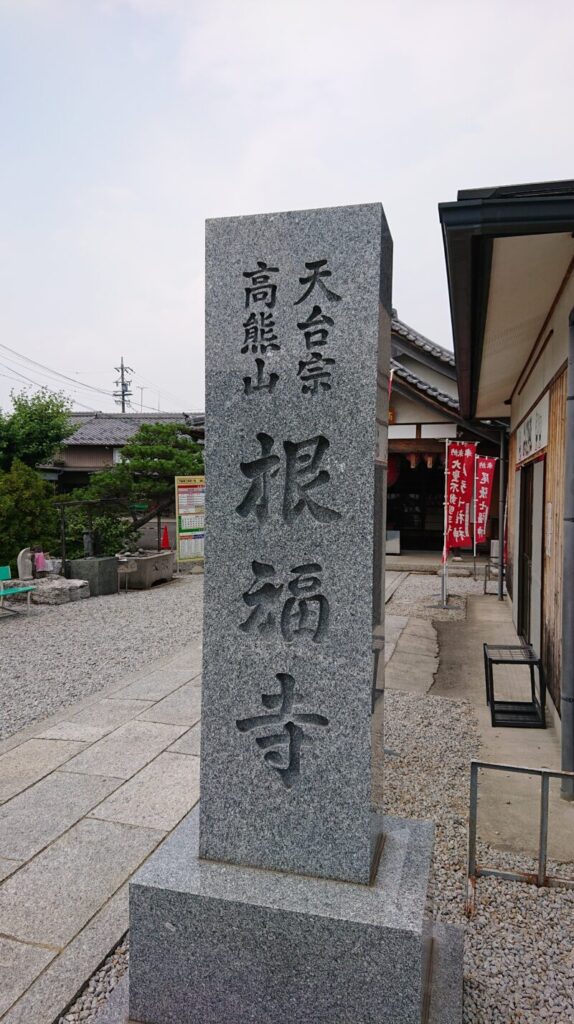

根福寺

善光寺東海別院の敷地内には、根福寺(こんぷくじ)と言うお寺があり、本尊は大聖不動明王で、創建は、1909年で善光寺東海別院よりも2年早いそうです。

根福寺の右側の建物は無料の休憩所で、クーラーが効いていて生き返りました、極楽がこんなところにあった。

さて折角来たので本来の目的の本殿に向かいます。

長野県の信州善光寺の信仰を受け継ぐお寺で、特定の宗派を持たない超宗派なので、どんな宗教のどんな宗派に属している人もお参り出来る懐の広いお寺です。(困った時しか神様にお願いしない人でも大丈夫?)

扁額に公爵 近衛文麿(内閣総理大臣に3度なった人物)の名前が、祖父江善光寺とどんな関係があったのでしょうか?

信州善光寺の別院で、山号を双蓮山、寺号は善光寺

祖父江善光寺は7年に一度御開帳しており、ご本尊を次に拝めるのは令和9年の春だそうです。

通常公開されているのは、前立本尊と言いご本尊の代わりになるもので、ご本尊の前に立っているそうです。

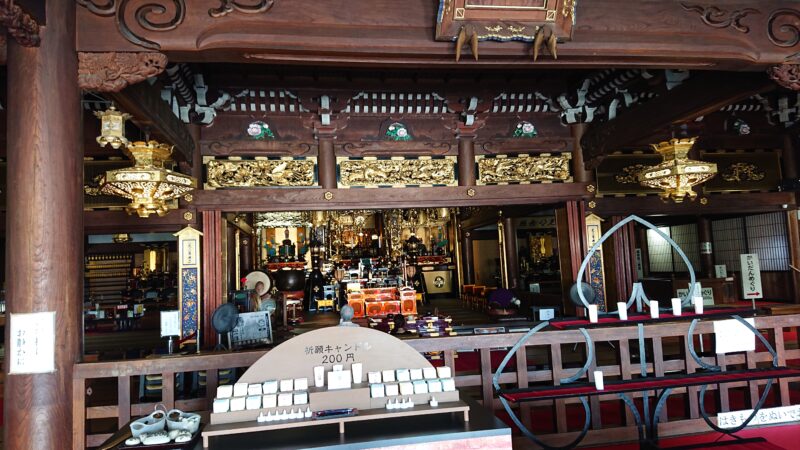

ご本尊は阿弥陀如来様、両隣に観音菩薩様、勢至菩薩様が並び現当二世安楽(現世の幸せと来世の往生)をお守りくださる仏さまだそうです。(なんてすばらしい)

六角菱灯篭

この灯具、六角菱灯篭といいお寺でよく見ますが、直ぐに名前を忘れてしまいます。

京都の東本願寺に行った時も見て覚えたつもりだったけど、すっかり忘れてました。

長野の善光寺にも戒壇巡りがあり、途中で錠前を触ることが出来ると、御本尊(阿弥陀如来)と結縁を結ぶことができると言われていますが、長野の善光寺の戒壇巡りは真っ暗なので触れてはみたがどんな形なのか判りませんでした。(こんな形してたんだ・・・)

ぼけないための五カ条が書いてあります(参考にしよ・・・すぐに忘れそう、もうぼけてるかも・・・)

戒壇巡り

入り口で300円払いブレスレットを受け取り、戒壇巡りに行きます。(真っ暗な急な階段を降りて行きます)

夜光塗料の付いたブレスレットを手首に付けて暗い階段を下ります。よく見ると夜光塗料の部分には善光寺東海別院の文字とご本尊、裏側に梵字があります。(真っ暗な戒壇巡りでは良い目印になります)

ブレスレットはそのまま持ち帰ることが出来、良い思い出とありがたいお土産になります。

真っ暗な戒壇巡りを手探りで進んでいくと、灯りが見えてきました、壁面に・・・。

不動明王などがずらりと並んでいます。

地蔵菩薩・・・いろいろいます、調べてないんかい・・・(罰が当たります、全部見て来いよ。)

煌めく極楽の世界

菩薩像の反対側には極楽を表現した世界が広がります。昭和9年から続いてきた戒壇巡りが2018年に改修され以前にも増して煌びやかな極楽になりました。

LED照明の色が変化し、いろいろな表現を見せてくれます。

ホントはこんな写真公開してもいいのか判りませんでしたが、悪意のない範囲でご利用してくださいとおっしゃられたので載せました。(病気や身体の問題や距離の問題で、行きたくても行けない人もいるので見て下さい)

行ける人は実際に行って見た方がいいです、写真では伝わりません(写真が下手なだけだったりして・・・)

以前は無かった薄いスクリーンの奥に極楽が広がります。

極楽ってこんなに綺麗なところ?みんな行けるのでしょうか

はたして自分は・・・(困った時しかお願いしないし、お賽銭だって・・・ゴメンナサイ)

中央に阿弥陀如来、観世音菩薩、勢至菩薩と十六観菩薩が安置されている。その他にも大勢います。

空には迦陵頻伽(かりょうびんが)、共命鳥(ぐみちょう)が舞っているとのことです。迦陵頻伽とは上半身が人で下半身が鳥の仏教における想像上の生き物、共命鳥は身体は一つ、頭が二つの想像上の生き物で両者とも極楽に住むとされている

この錠前はご本尊の真下にあり、触れると極楽浄土に行けるとか(いっぱい触ってこ・・・)

長野の善光寺の戒壇巡りは、最初から最後まで真っ暗で何も見えません、そのため錠前に触れましたが、何を触っているのか判りませんでした。(長野の善光寺もこんな形してるのでしょうか?)

改修前の戒壇巡り

こちらは改修前の戒壇巡りで2011年に訪問したときの写真です。どちらの極楽もありがたい

戒壇巡りを終えて外に出ます。急な階段で転びませんように(転んで極楽に行けるなら・・・)

戒壇巡りを終えて、ご本尊の前に戻ってきました。先ほどまではご本尊の真下に煌びやかな極楽世界が広がり別世界でした、錠前も触って来たのできっと極楽に行けるはずです、何度も言います・・・お願いです。

おぼこ

境内には色々な「おぼこ」があちこちに。

祖父江善光寺のホームページによると、「おぼこさん」は信者さんがお墓の代わりや、水子さんの供養の為にご安置してされたもので、岐阜県蛭川村にある「博石館」の館長さんの岩本哲臣さんがプロデュースしたお地蔵さんだそうです。

戒壇巡りを終え、本日の目的はこれで完了したので今から炎天下の中、約50km走って帰宅です。(路面温度何度?)錠前も触ったのできっと無事帰れるはずです、まさか極楽に・・・行けないか。(2025.7.5 14:59)

善光寺東海別院 後編 極楽の戒壇巡り おしまい。