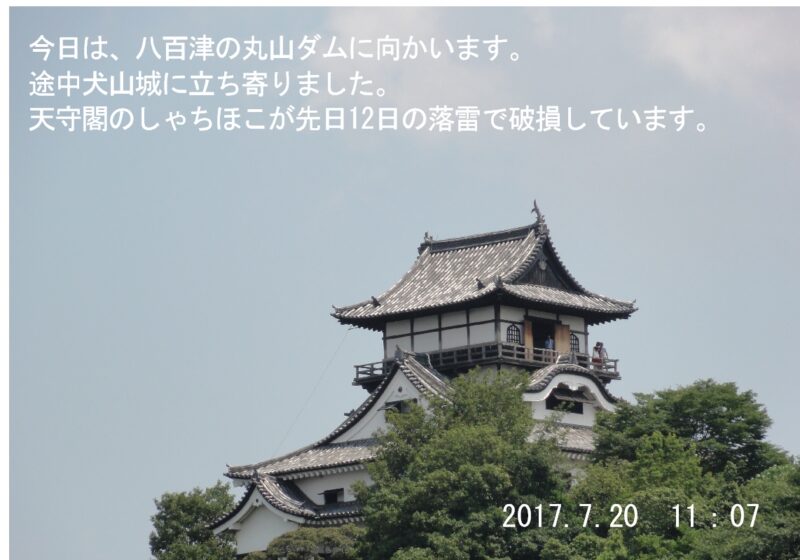

落雷で犬山城の鯱鉾が破損

八百津のダムカレーを食べる事が今回の目的です。

途中、犬山城に立ち寄りましたが、2017年7月12日に犬山城に落雷し、「しゃちほこ」が破損してしまいました。

肉眼でもはっきり片方の「しゃちほこ」が無いのが判ります。(破損した「しゃちほこ」は新しく制作され、翌年3月に復活しました)

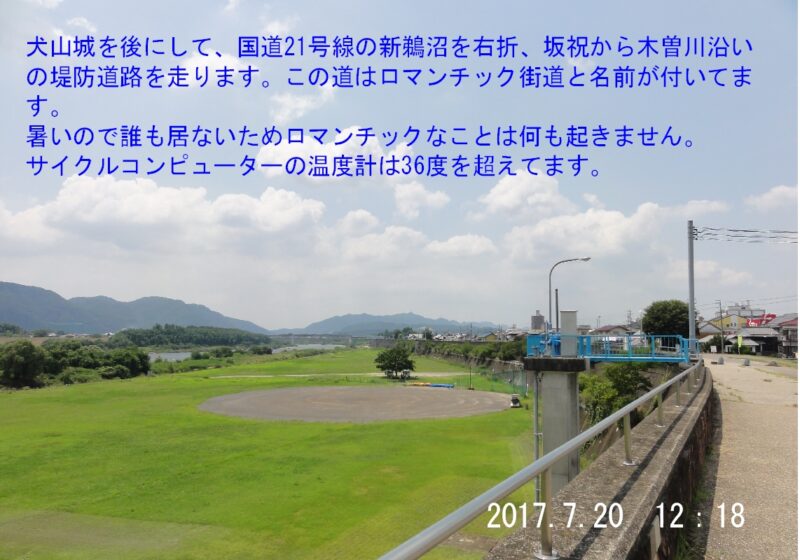

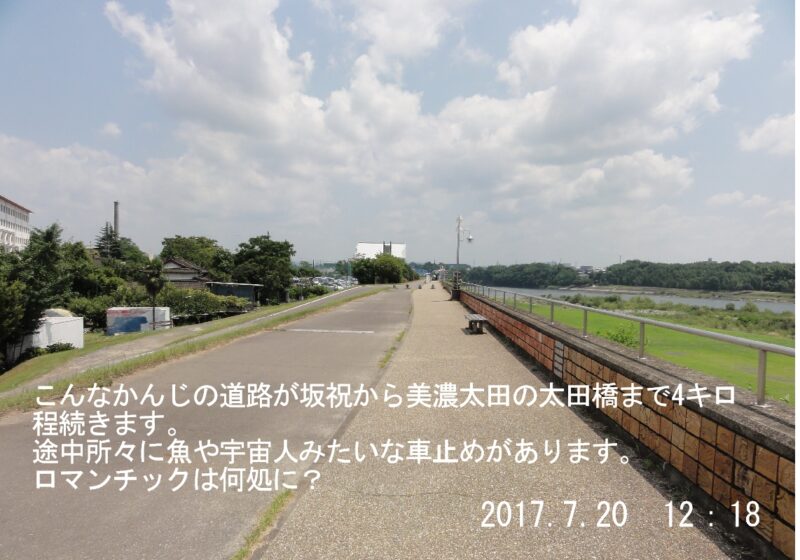

ロマンチック街道

誰がつけたのかここは「ロマンチック街道」ヨーロッパのライン川に似ているそうですが、行ったことが無いので似ているかどうか判りません。ただ暑いだけなんですけど・・・。

誰も居ない道ではロマンチックなことは起こりません、残念・・・。ちなみに美濃加茂市の太田橋〜勝山入口まで、全長4kmの区間を日本ラインロマンチック街道と言うそうです。ロマンチックってどこにあるの~。

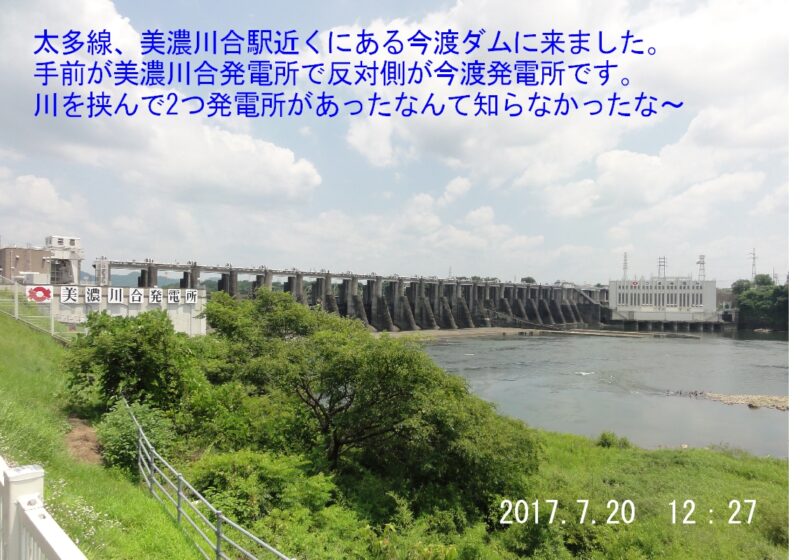

今渡ダム

木曽川を遡るとダムが見えてきました。川を挟んで2つの発電所があるなんて知らなかった。手前の美濃川合発電所は平成7(1995)年5月24日:運用開始、認可最大出力:23400kW 常時出力:7900kWだそうです。

今渡発電所

ダムは大きな高低差を利用するイメージだったけど、ここはそんなに落差が無いような感じ。しかも中部地方は中部電力と思っていたら2カ所とも関西電力なんです。

今渡発電所は昭和14(1939)年3月28日:運用開始、認可最大出力:20000kW 常時出力:8905kWと言われてもよく判りませんが。(今渡発電所の方がずいぶん前に運用開始しているんだ。)

ちなみに今渡ダムは昭和11(1936)年:着手昭和14(1939)年:竣工、堤高:34.3m、堤頂長:308m、堤体積:101,000立方メートル、主ゲート:ローラーゲート×19門塵芥流下設備:1門通船設備:1箇所。

マスコットキャラクターは“カメ電ねん”。

八百津橋

木曽川沿いにさらに遡ると白い橋が見えてきました。

赤い橋は1954年(昭和29年)竣工の「八百津橋(やおつばし)」。白い橋は交通量の増加に対応するために新設された八百津橋(新橋)

八百津町は水運で栄えたため、港町の地名があり船のモニュメントが残っているらしい。

八百津は東西を木曽川が流れ、木曽(長野県)で切り出された材木を下流に運び、八百津周辺の川港で筏にして桑名(三重県)や白鳥(名古屋市)まで流していたそうです。

そのため、こんな山の中に港町なんて地名が残っているらしい。(港って海にあると思ってた。)

「ひだまりキッチンSoramame」に到着

「ひだまりキッチンSoramame」の手前が激坂で疲れました、やっと着いた。(ランチには微妙な時間です)

距離的にはそんなに遠くないんだけど、初めて来たのと予想より遠く、自分的には最後に激坂だった。

店内はこんな感じで、小さな子供が遊べるスペースもありゆっくりできそう。

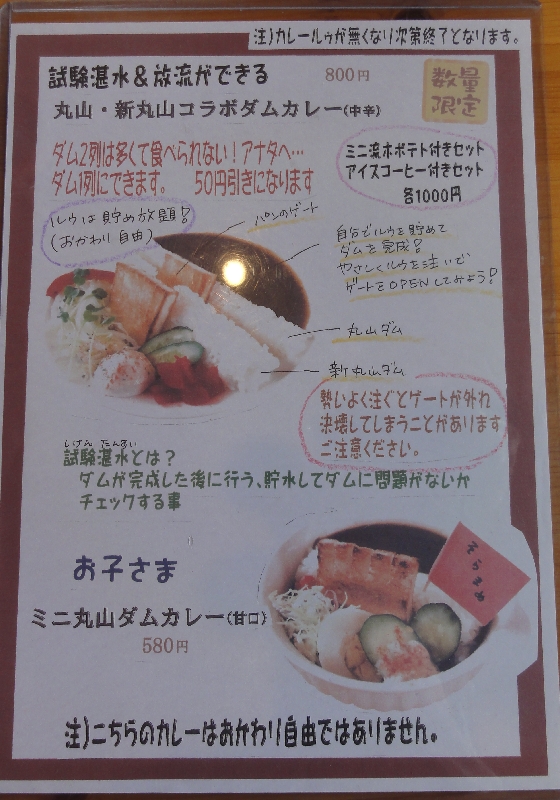

もちろんダムカレーを注文です、ここまで来て他のメニューに浮気は出来ん。

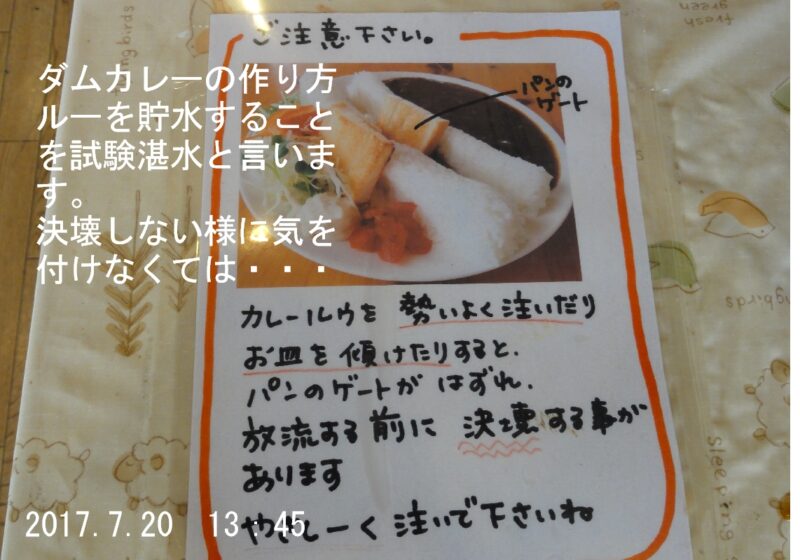

ダムカレー説明

初心者の為にダムカレーの説明がありました。

試験湛水(初めて聞いたよ)とかゲートの放流とか勉強になります。

苦労してランチを食べに来た甲斐があります、よかった~間に合って。

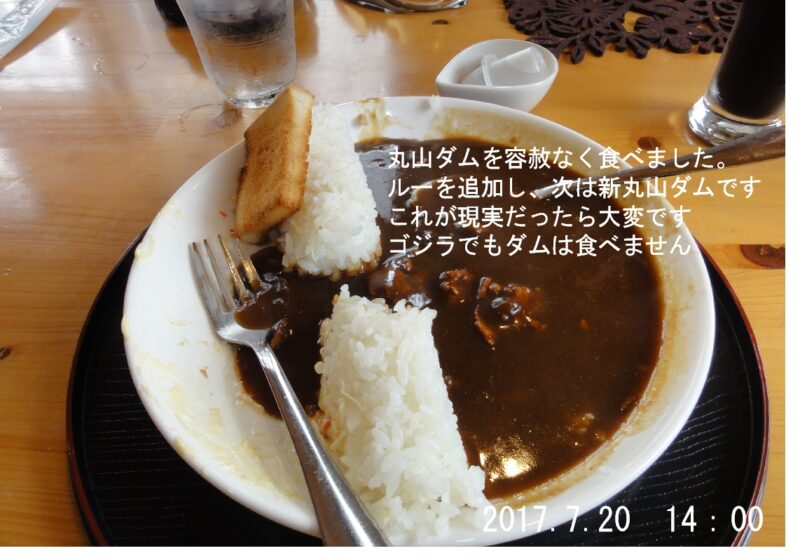

これが食べたかったんだもん。

試験湛水

ちょっとルーを貯水しすぎたのか、すでに漏れてます決壊です。これがホントのダムなら大問題です。

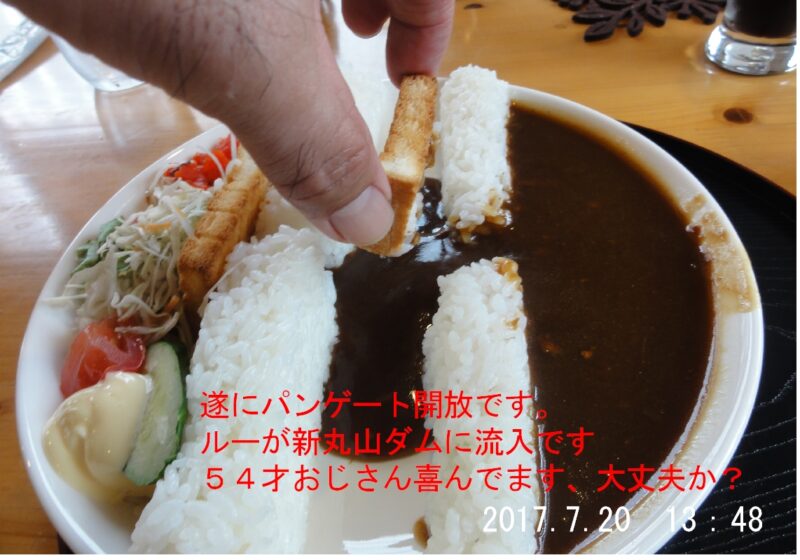

ダムカレー、ゲート開放

この瞬間がやって来ました、ゲート開放でルーが流れていきます、店内でおじさん一人不気味に笑っています、ふふふ・・・(54才は内緒です)。

子供の頃、食べ物で遊ぶんじゃないと怒られましたがいい年して遊んでます。

だってこれがダムカレーの食べ方だもん・・・。

せっかくのダムカレーですが全部食べました、そりゃカレーライスだもん食べるよ。

残したら罰が当たります。

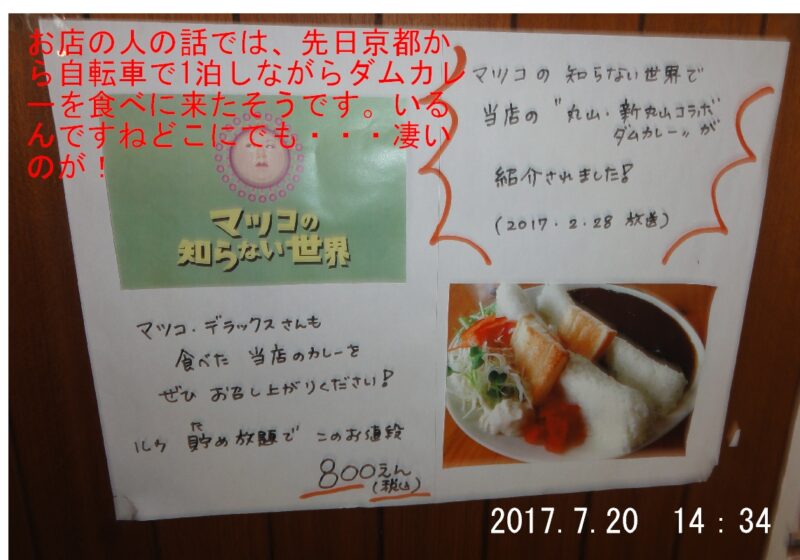

自分が恥ずかしくなりそうです、ダムカレー食べに京都から来た人が居たとは。こんなこと聞いたら自分もいつかどこかに食べに行かなきゃ。

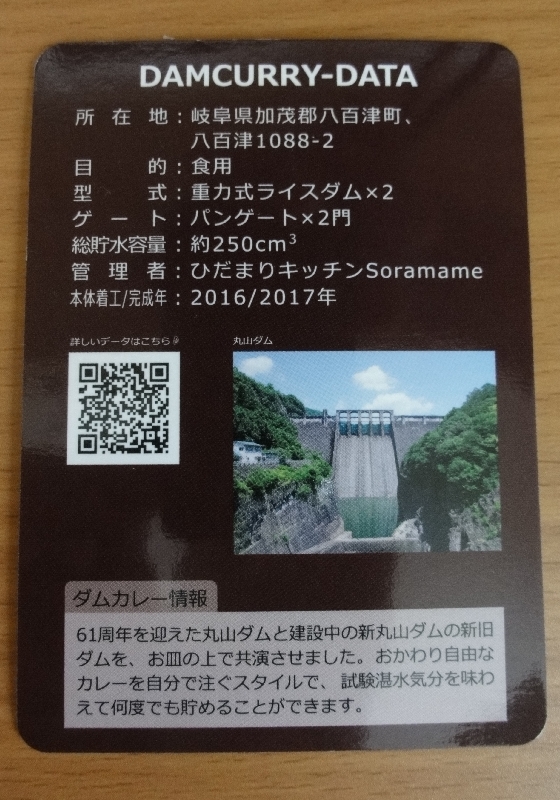

ダムカレーカード

店内でダムカレーカードもらいました、ダムカードではありませんが、こちらも珍しいのでは・・・。

目的:食用、形式:重力式ライスダムとかパンゲート×2門とかしゃれが効いてます。

杉原千畝記念館

世界大戦時にユダヤ人の命を救ったリトアニアで外交官をしていた「杉原千畝」は、現在の美濃市の生まれ。

日本の外務省の命令に背き、首になっても構わないと人道的な判断で最後の最後までビザを発給し、ユダヤの避難民を助けた杉原千畝は1947年に帰国、外務省からは独断でビザを発給したことによる辞職勧告を受けるなど不遇な時期を経て、1991年10月、当時の鈴木宗男政務次官により外務省飯倉公館で幸子夫人、長男夫婦に杉原への名誉回復が行われた。(いつも思うけど、日本は評価が遅すぎるよね・・・)

そして、2000年10月10日、日本国政府による公式な杉原の名誉回復が行われ、当時の河野洋平外相は、戦後の外務省の非礼を認め、正式に遺族に謝罪した。(もっと早く知るべき出来事でした)

日本のシンドラーと言われているのは知っていたが、詳しくは知らないので、いつか記念館に来よう。

新丸山ダム建設現場

建設中の新丸山ダムが見えるが、あそこまで行って戻ってくるのがしんどい・・・。(坂道嫌いです)

兼山ダム

兼山(かねやま)ダムは発電専用のダムで土木学会の「日本の近代土木遺産~現存する重要な土木構造物2000選 」に選定されている。

堤体直下には洗掘を防ぐためにコンクリートの大きな水叩きが設けられている。(水叩きって言うんだ、初めて知りました)「水叩き」とは、河川に設けられる構造物の下流側に、落下する水や本川の流水による洗掘から防護するために設けられるコンクリート床版だそうです。

JR太多線 姫駅

帰りに姫駅に寄り道、1918年(大正7年)東濃鉄道の姫停留所として開業し、2006年現在の駅舎になったとか。

何の特徴も無い田舎の駅って感じ・・・でも毎日利用する人が居るから駅舎も新しくなるし路線も維持される。

JR太多線 根本駅

次に来たのは根本駅、1920年(大正9年)2月15日開業した単線の駅。

駅前には自転車が沢山駐車してあり、利用者が多いのかな。

根本駅を見て帰宅しました、今回の走行距離は124.15kmでした。(京都から来たら何キロになるんだろう)

残念ながら、今回訪れた「ひだまりキッチン Soramame」は2019年9月29日に閉店したそうです。

もうあの楽しいダムカレーを食べることが出来なくなりましたが、ずっと記憶には残っています。

しかし、八百津出身の池井戸潤氏の小説「ハヤブサ消防団」に関連した町おこし事業「ハヤブサプロジェクト」の一環として、2024年1月8日に「ひだまりキッチン Soramame」が「ハヤブサ・ミュージアム」に生まれ変わり、数々の名シーンの舞台となった「居酒屋さんかく」の撮影セットを展示する施設になったとか。

大道具、小道具はそのほとんどが実際に撮影に使用されていたものがあるらしい。(残念ながらドラマも見てないし、原作も読んでいないので知りませんが・・・)

おしまい。