- ニッサン フェアレディZ(1971)

- ニッサン チェリーXー1R(1973)

- フェラーリ モンディアル t カブリオレ(1990)

- ポルシェ 911(964)ターボ(1991)

- ポルシェ 911カレラRS(1973)

- ポルシェ 911S(1968)

- オースチン 1300 カントリーマン(1974)

- モーリス マイナートラベラー(1971)

- フォルクスワーゲン タイプ1 バハバグ(1970)

- フィアット 500 ジャルディニエラ(1971)

- ヒルマン インプ カルフォルニアン(1965)

- フォルクスワーゲン タイプ2(1963)

- ルノー 4GTL(1989)

- BMW アルピナ C1 2.3/1 (1984)

- トヨタ センチュリー(1987)

- 三菱 ランサーEX(1984)

- スバル アルシオーネSVX(1994)

- トヨタ セリカ(1979)

- トヨペット コロナ(1967)

- トヨタ カリーナ1600GT(1971)

- トヨタ カローラ1200(1969)

ニッサン フェアレディZ(1971)

スカイライン2000GT-R(PGC10 型)と同じ直列6 気筒・4 バルブDOHC・160psの「S20 型」エンジンを搭載した高性能モデル「Z432」、432 とは「4 バルブ・3 キャブレター・2 カムシャフト」の意味、クルマ好きなら知っている。

型式:PS30型 エンジン S20型(直6 4バルブ DOHC)160ps

縦型デュアルマフラーが432の証

432の数字見ただけでスゲーとなる。

ここにも432が。

ニッサン チェリーXー1R(1973)

ニッサン初めてのFF車がチェリーだった。チェリーのボンネットも逆アリゲーター型だったんだ。

後部座席からどんな風景が見えるんだろう、もうこんなデザイン出てこないかも・・・。

チェリーXー1のスペシャルモデルがチェリーXー1R、足回りやブレーキ性能などをチューンナップされ、前後に装着されたオーバーフェンダーが外観上の大きな特徴だとか。(メーカーの正式名称は「ソフトガード」で前期と後期があり、ビス止めの数が違うなど相違点があるとか)

ミッションの上にエンジンを載せ、SUキャブ2連装、エアクリーナが左右に一つづつ

ドライブシャフトもXー1より太い物を使用しているとか。

リア周りの造形が他にはない独特なデザインで「プレーンバックスタイル」と言うらしい。

チェリーテールと呼ばれ、改造車に使用されたチェリーのテールランプ。(テールライトも前期と後期で違う)

フェラーリ モンディアル t カブリオレ(1990)

普段あまり近づいてみることの無いクルマがフェラーリ、それが見てもいいよとオーナーさんの御厚意に甘えます。

フェラーリの前から後部に流れるような緩やかな曲線

普段は他人の車をジロジロ見るのはいけませんが、今日はじっくり見ることが出来ます。

豪華な革張りの内装、シフトレバーだけでフェラーリと判る

エンジン縦置き3.4L/V8エンジンにフランスのヴァレオ社製のセミ・オートマチックトランスミッションの組合わせ

後部のエンジンルームの後方にトランクを備えるのがモンディアルの特徴

丸いテールライトを見たら車種は判らなくても、フェラーリだと誰でも判る。

車名のtはエンジンが縦置きで、横置きのトランスミッションとの関係がトランスバース(横向き、tの字を描く)となることから名付けられたそうです。(誰かに自慢しよ・・・)

ポルシェ 911(964)ターボ(1991)

シルエットだけで判るのがポルシェ、昔からずっと変わらない。最初から完成形なのか・・・。

964ターボの特徴である大きなリアスポイラー、これ見たら誰でも凄いクルマだと判る。

こんなフォルムはポルシェしかない。

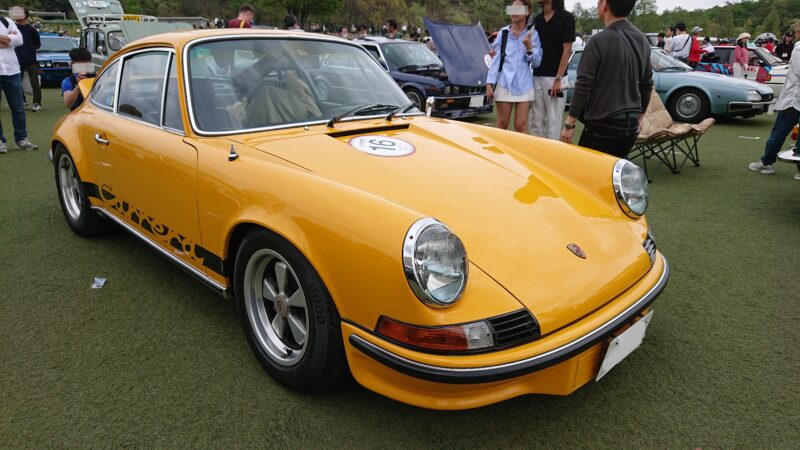

ポルシェ 911カレラRS(1973)

1973年に登場した911カレラRS 2.7は初めてRSバッチを装着したモデル。

FIAのグループ4カテゴリー用のホモロゲーションの認可を得るために誕生した。

1973年に登場したRSは「ナナサンカレラ」と呼ばれ、リアのダックテールがアイコンの一つになっている。

ポルシェの中でも伝説に近いクルマが目の前に、このクルマとんでもないお値段です。

貧乏人は直ぐ値段の事を言うんだから・・・。

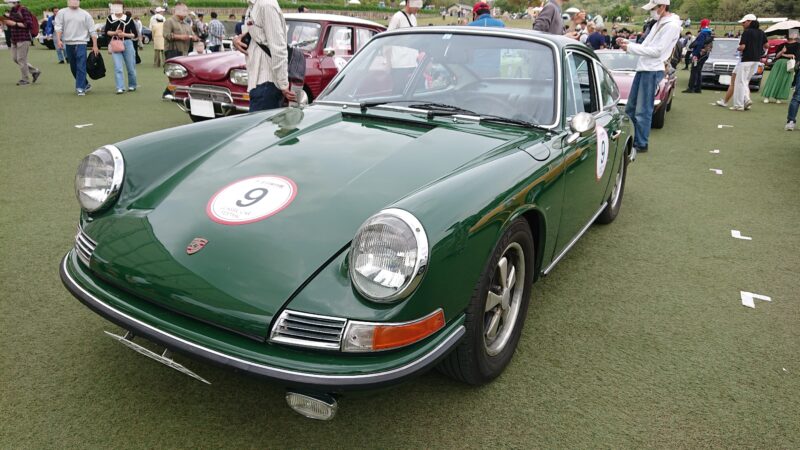

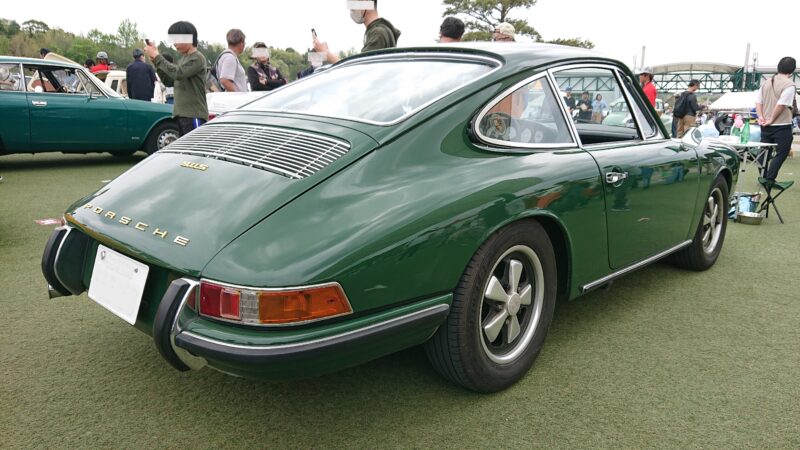

ポルシェ 911S(1968)

ナローと呼ばれる初期型のポルシェ911Sは、1964年から1974年までの期間に生産された車両の事で、ボディがオーバーフェンダーのないスリムなデザインだからとか。

1964年から1968年まではホイールベースが2211mmで、1968年からはホイールベースが2268mmになったんだって。(自分みたいな素人が見て判るのかな?)

開発コードは901だったので、そのまま登録しようとしたら、プジョーが商標登録していたため911になったとか(そんなの初めて知った、自慢しよ・・・)

現代に続くポルシェの原型みたいなクルマ。

この時代は運転席側だけしか、サイドミラーが付いてなかったらしい。

メーター周りの様子も機能的なデザイン

オースチン 1300 カントリーマン(1974)

ミニと同じサー・アレック・イシゴニスが設計、ラバースプリングに液体を充填した「ハイドロラスティック・サスペンション」を採用

ロイヤルブルーのボディがおしゃれ~

こんな車でキャンプとか行ったらおしゃれ。

モーリス マイナートラベラー(1971)

車体外装に木枠があるクルマとして、モーリス・ミニトラベラーが有名ですが、その元祖とも言える車がモーリスマイナートラベラーだとか。

この木枠、本物の木製で手入れを怠るとキノコが生えてくるとか(お手入れ大変だ)。

キノコが生えるクルマなんて見たことがありません、冗談でキノコ着けてくれないかな、オーナーさんもマツタケとかだったらうれしいかな・・・。

フォルクスワーゲン タイプ1 バハバグ(1970)

バハバグとはメキシコのバハ・カリフォルニア半島で行われるデザートレース(Baja1000等)に出場していた「BAJA Styleボディー」のビートルの愛称で、2種類あるのは知らなかった。

「バグアイ(bug eye)」と「ワイドアイ(wide eye)」があり、バグアイはボンネット中央部にヘッドライトが2灯並び、ワイドアイは写真の車でヘッドライトがフェンダーに設置されてます。

ワイドアイの方が多い理由として一説には、レースで広範囲に照射するにはワイドアイの方が都合が良かったのと、アメリカの多くの州ではバグアイは違法だったからだとか(これも諸説あるかも)

レースに出る車だからこんなにエンジンむき出しでも良かった?この状態で車検通るのがすごいね。雨の日とか大丈夫なんでしょうか?マフラーから水入らない?

フィアット 500 ジャルディニエラ(1971)

フィアット500の顔はよく見るけど、ジャルディニエラは初めて聞く車名でした。

ヌォーヴァ500を後方にストレッチ(ホイールベースが+100mm、全長が+210mm)した、少し大き目なフィアット500、ま、どこから見てもカワイイには間違いない。ドアノブが前に付いて前開きの車です。

リアに空冷直列2気筒OHVエンジンを搭載し、18PSでトコトコ走る。

綺麗に整備されたエンジンルーム、ここにエンジンがあると言うことはフロントのボンネットの中は・・・。

フロントのボンネットの中にはガソリンタンクがあり、荷物を置くスペースも有ります。

ヒルマン インプ カルフォルニアン(1965)

ヒルマンインプはミニに対抗する車として開発されたとか、クーペはカリフォルニアンと呼ばれる。

総アルミ製小型4気筒エンジンを車体後部に搭載して後輪を駆動するRR。

計器類はとってもシンプル、このクルマ初めて見ました、オーナーさん参加ありがとうございました。

フォルクスワーゲン タイプ2(1963)

ワーゲンバス(正式名称はトランスポーター)と言えばこのくるま、窓があちこち開いてます、フロントガラスまで全開です。

フロントガラス全開で、運転席にはかわいい運転手さんが乗ってます。ヘッドライトもキュートです。

今でも世界中で人気なのも判ります。

とってもシンプルな運転席周り、運転手さんアクセルにもブレーキも足が届きそうにありません。

リアに積まれたエンジン、スペックとかより確実に走ってくれたらそれでいい。

このエンジンで世界中を旅したいと思える車です。

ルノー 4GTL(1989)

4はフランス語でキャトルと読む、でも何で4なの?

このクルマ意外と速いらしい、運転するのが楽しそう。

独特なシフトレバー、雰囲気がいいね。

生産台数は約835万台で、モデルチェンジなしの量産車としては累計台数世界第3位の生産台数を記録しているんだって。

BMW アルピナ C1 2.3/1 (1984)

最初はタイプライターのメーカーだったアルピナが、BMWの正式な一員となっている。

アルピナ=速いクルマみたいなイメージ。実際アルピナは最高速度ではなく、「巡行最高速度」と言う、走り続けられる最高速度を表示する。

アルピナがチューニングしたBMWはBMW社の保証の対象になるとか。

レースの世界でその性能を証明し、ただのチューニングメーカーでは無いのがアルピナ。

見た目が派手ではなく、控えめなのに性能は超一流なところがカッコイイ。

トヨタ センチュリー(1987)

後部座席でゆったりとしてみたい。後部座席でどんなことが出来るんだろう?

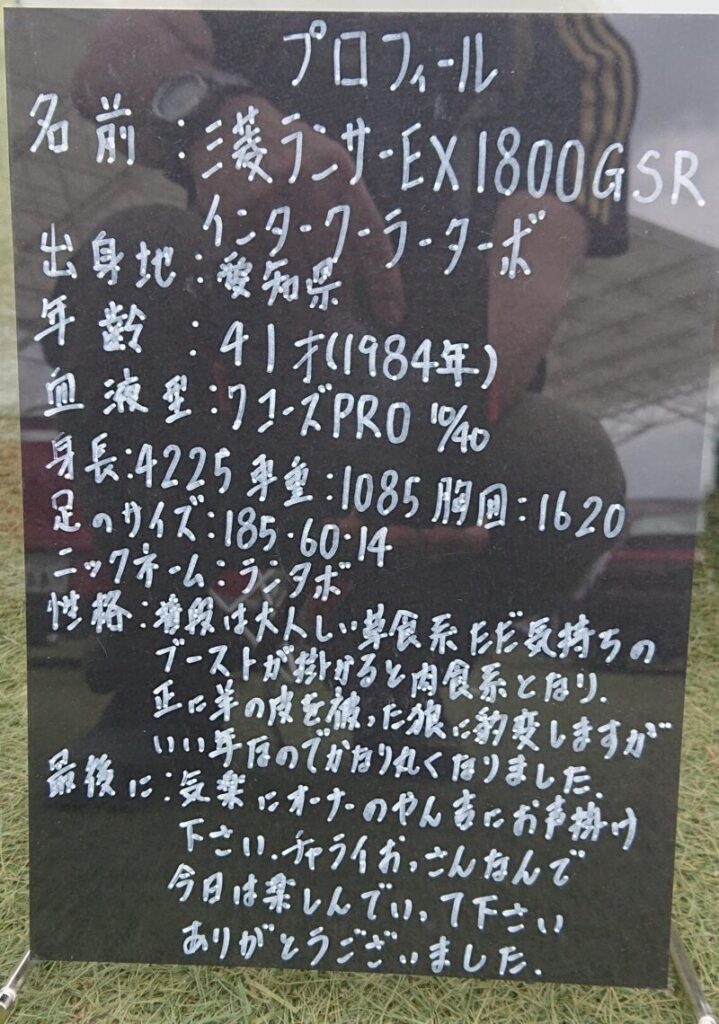

三菱 ランサーEX(1984)

オジサン世代はランタボと言った方がわかりやすいかも、ランサーEX、そんな車名だったっけ。

もうラリーのイメージしか覚えていない、三菱車にはRALLI ARTのステッカーがよく貼ってありましたね。

血液型:ワコーズPROってってところがシャレが効いてて、オーナーさんの車に対する愛情がよくわかります。

スバル アルシオーネSVX(1994)

スバルの誇るスペシャリティーカーがアルシオーネSVXだった。

その先進的なデザインは現在見てもカッコイイ。

ボンネット内に収まる、排気量3318ccの水平対向6気筒エンジン「EG33型」最高出力は240馬力、1日500マイル(約800km)走れる快適なグランツーリスモの心臓です。

紫色のスエードが貼られた内装や室内のデザインも独特でカッコイイ、さっきからカッコイイばっかり。

シフトレバーから繋がるサイドブレーキのレバーも他にはないデザインだ、さすが航空機メーカー。

この車で優雅にどこか遠くに行ってみたい、そんな気にする運転席。

ジョルジェット・ジウジアーロデザインのガラスキャノピー、ウインドウは一部しか開口せず大きな特徴になっています、ガラスメーカーはこのクルマの為に特殊な製法を開発し、専用の生産設備を作り製造したとか。

ルーフからリアにつながるライン、リアランプ周りのデザインもすべてカッコイイ。

アルシオーネSVXは今見ても近未来的デザインで、スバルがこの車に掛ける意気込みとか技術者のこだわりと挑戦が感じられるクルマでした。デザインそのままで現代のエンジンを積んで復活したら売れると思うんだけど・・・。

トヨタ セリカ(1979)

セリカの中でもラリーカーのイメージが強かった2代目。中でも前期型は丸目のヘッドライトでGTラリーは特別使用車だった。

サイドのストライプも特別使用車の証で、ホッケーストライプって言うらしい。

トヨペット コロナ(1967)

自分の記憶にあるコロナと言えばこのクルマから。

エンジン(2R型):直列4気筒OHV1490cc、最高出力:70HP/5000rpm、最大トルク:11.5kg・m/2600rpm

当時はその日の気候に合わせてオーナーがプラグを交換したり、足回りのグリスアップを頻繁に行うなど信頼性の低い時代に、名神高速道路を3台のコロナで「10万km連続高速走行公開テスト」を行い、10万kmを見事にノートラブルで走ったとか。

国内では、33カ月連続ベストセラーになるなど、コロナの車名は長く受け継がれていくことになる。

トヨタ カリーナ1600GT(1971)

この車見ると千葉真一と「足のいいやつ」のフレーズを思い出す。

足回りはセリカと共通

縦型のテールランプは初代の特徴だった。

トヨタ カローラ1200(1969)

カローラと言えばトヨタが世界的にも有名になった車で、初代は1966年11月に発売された。

写真のクルマは排気量が100ccアップし、1200ccになった2ドアセダンのKE11

初代カローラの1200ccモデルは4カ月しか製造されなかったとか、息の長いカローラとしては凄く貴重なモデルかも。

「第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」⑱ 愛・地球博記念公園に集うクラシックカー達へ続く。