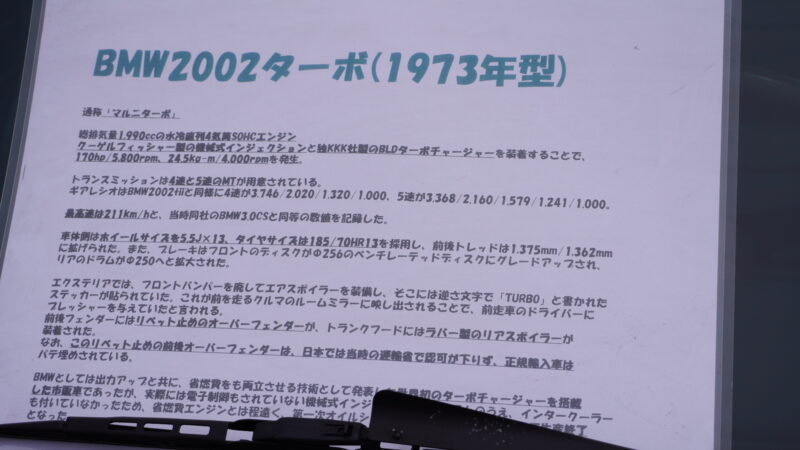

BMW 2002 ターボ(1975)

ターボ・チャージャー搭載モデルで「羊の皮を被った狼」と言われた車、1672台しか生産されなかった2002ターボ(通称マルニ)

オーバー・フェンダーは本来リベット留めされていたが、日本では当時の運輸省の認可が下りずにディーラー車はパテ埋めされていたそうです。

横から見るとサメみたいな横顔です、これがカッコイイ。サメって進化してあの形になって速く泳げるから、02も速い?

ターボではない2002シリーズ前期型の丸型テールもカッコイイ

車好きは「マルニ」とか「マルニターボ」と言います。

シボレー コルベットC1(1956)

アメリカを代表するスポーツカーがコルベット、プラスチック素材(FRP)を使ったボディを採用(鉄板じゃないのね)、ボディカラーは別名ティファニーブルーとも呼ばれるキャスケード・グリーンが鮮やか。

中期型で特徴的なのはフロントタイヤから繋がるポンツーンフェンダー、初代のメッキグリルはサメの歯と呼ばれる。

4.3L V型8気筒OHVエンジン,アメ車ってV8サウンドがお決まりみたいな・・・

リアタイヤ後方の丸い穴がマフラーになっていて、左右にあります。

綺麗な運転席で左右対称になってます。

アメリカのラジオ放送が流れてきそう・・・気分はウェストコースト。

シボレー コルベットC3(1981)

コークボトルと呼ばれる美しいボディラインが特徴の3代目、このクルマもボディパネルは一般的なスチール製ではなく繊維強化プラスチック(FRP)錆びないのがメリットだとか・・・破損したときの補修は?

コルベットと言えばマッスルカーみたいなイメージ、いかにもアメ車って感じ。

ダットサン 1000 ピックアップ(1960)

この時代にこんなマルチな車があったんだ。

セダンとトラックの合体みたいなボディ、何でもできます。

ニッサン セドリック スペシャル(1965)

ひときわ貫禄のある車がセドリックスペシャル、1963(昭和38)年に発売された国産初の本格的な大型乗用車

会社の偉い人が後部座席に乗るための車ですね。

ニッサンのホームページによると、このクルマは1964(昭和39)年に開催された東京オリンピックにおいて、聖火搬送車の大役を務めたクルマみたいです。(だからドアにオリンピックのステッカーが貼ってあるのか)

庶民には手の届かなかった雲の上の存在だよね。

白い手袋をした専属運転手が乗ってた?

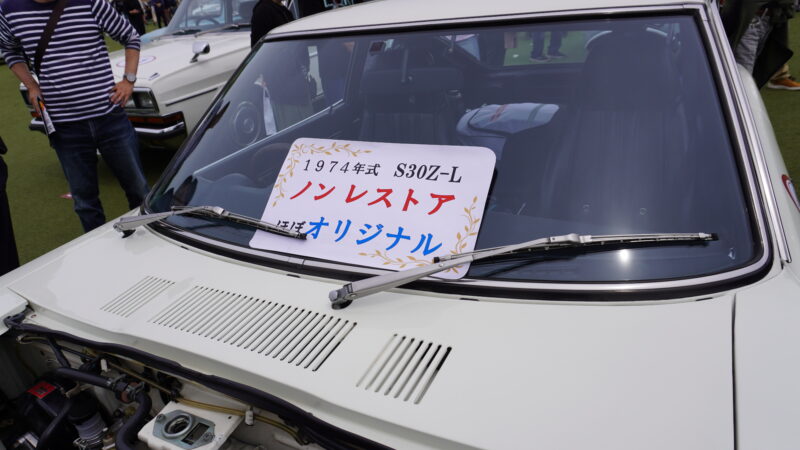

ニッサン フェアレディZ(1974)

ニッサンを代表するスポーツカーと言えば誰でも思い浮かべるのがZ

ボンネットがこんな風に開くのは、走行中に風圧で開かないようにするためだとか、逆アリゲーター式ボンネットなんて呼ばれ、スポーツカーに多い方式ですが、整備性が悪いなどデメリットもある。

S30型の「ほぼオリジナル」、すんごく貴重な車体じゃないですか。

これがオリジナルのエンジンルーム、直列6気筒。

Zはチューニングしてあるエンジンの方が多く、オリジナルエンジンは珍しいのでは。

ボンネットのリンクが複雑な形してる。

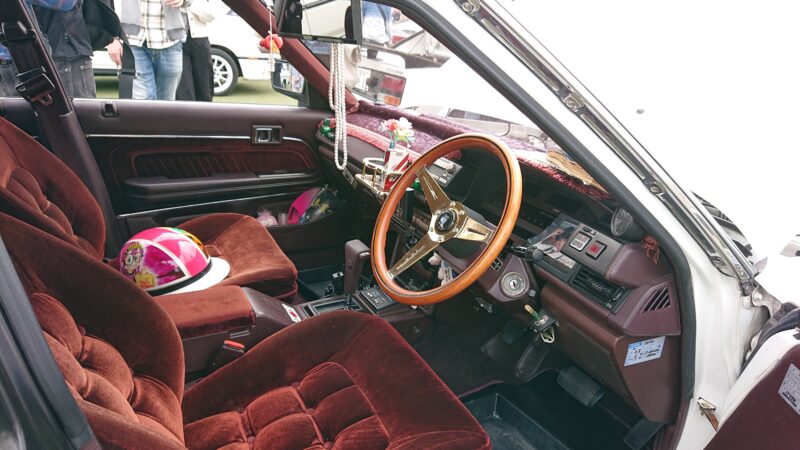

古くなると樹脂やダッシュボードが割れたり、ゴム部品が劣化して交換や補修が困難になり、古いクルマを維持するのは大変だ。

昔は助手席のダッシュボード下にクーラーが設置されてました。

マツダ K360(1964)

前のフェアレディZと対照的なクルマです、競争しようなんて気は毛頭ありません、かわいい顔してます。

一生懸命トコトコ走って仕事しそうです。

モリゾーとキッコロが乗り込みましたが、どうやってもドアが閉まりませんでした。

ニッサン プレジデント(1984)

まるでアメ車みたいにでかいプレジデントのソブリンは最上級のグレード(その後プレジデント・ソブリンVIPが追加された)

威圧感が・・・、押しの強い顔でどんな車も道を開けそうです。

白い手袋した運転手だけが運転できそうな運転席

VIPカーですから、後席が優先で何でも出来るようになってます。

こんなところに操作パネルが。

後部のトランクもやたら長い、きっとふわふわの毛ばたきが入っているに違いない。

全長5280mm、全幅1830mm、全高1480mm

エンジンY44型 4,414cc V型8気筒OHV 200 PS/4,800 rpm

マツダ ファミリアクーペ(1966)

実車を見たのは初めてかも、このクルマ、フロントのナンバープレートの奥にクランク棒を差し込む穴が開いており、エンジンを始動出来なくなった時などにクランク棒を回しエンジンを始動できるとか。

この時代でもそんな装備あったんだ。大昔の装備かと思ってた。

クーペはマツダ初のオーバーヘッドカム方式を採用したツインキャブのPA型OHC・1000ccを搭載。

最高出力はセダンを26馬力も上回る68馬力だった。

イタリアの“カロッツェリア ベルトーネ”のデザイン、やっぱ外国産のデザイン

オートザム AZ-1(1992)

羽ばたいて飛んできそうです、もうどこでも見てって感じ。

ガルウィングのドア、一度も触ったことが無いし、もちろん乗ったことも無い。

車体は小さいが注目の的です、日本独自の軽自動車の規格でガルウィングやこのスタイリングは開発者の努力が詰まってる。世界最小のスーパーカーなんて呼ばれてる、外国にこんな車ある?

車内も綺麗で大事にされてます。ステアリングのロック トゥ ロックが2.2回転のクイックなハンドリング

街中でこのドアから出てきたらみんな注目するよね、体格の大きな人は乗れません。

もう両手を上げて、全部見てもいいよって言ってるみたい。

スズキ製の「F6A型」と呼ばれる排気量657cc、直列3気筒DOHCターボエンジンを搭載、最高出力は64馬力

スズキ キャラ(1993)

キャラはマツダのオートザムAZー1のスズキ版、なのでほぼ同じです。

違いはキャラはフォグランプを標準装備している点くらいだとか。

キャラのボディ構造はスケルトンモノコック構造で、ボディパネルは軽量なプラスチック

もちろんエンジンもAZー1と同じスズキ製の「F6A型」アルトワークスやカプチーノと共通で、ミッションはアルトワークス用の5速MTの組み合わせ、どっちも日本が誇る小さなスーパーカー。

マツダ R360クーペ(1968)

サンリオの車じゃありません、でも「けろけろけろっぴ」の車だよって言っても通用しそう。

サンリオの人このクルマ知ってるかな?

「けさぶろう」の愛称もサンリオにピッタリじゃない。

リアのナンバープレートの上の丸い物体なんだろうと思ったら、ナンバー灯でした。

なんて読むの?ロボ・クーポ? R360クーペか・・・。

実物大のチョロQみたい、動力ゼンマイですか、いいえV型2気筒エンジンです。

排気量356cc16馬力の強制空冷V型2気筒4ストロークOHVエンジンです、馬鹿にすんなよ。

トヨタ クレスタ(1986)

クレスタ、マークⅡ、チェイサーは3兄弟と呼ばれ、1980年代のハイソカーブームに乗り、当時大ヒットしてました。

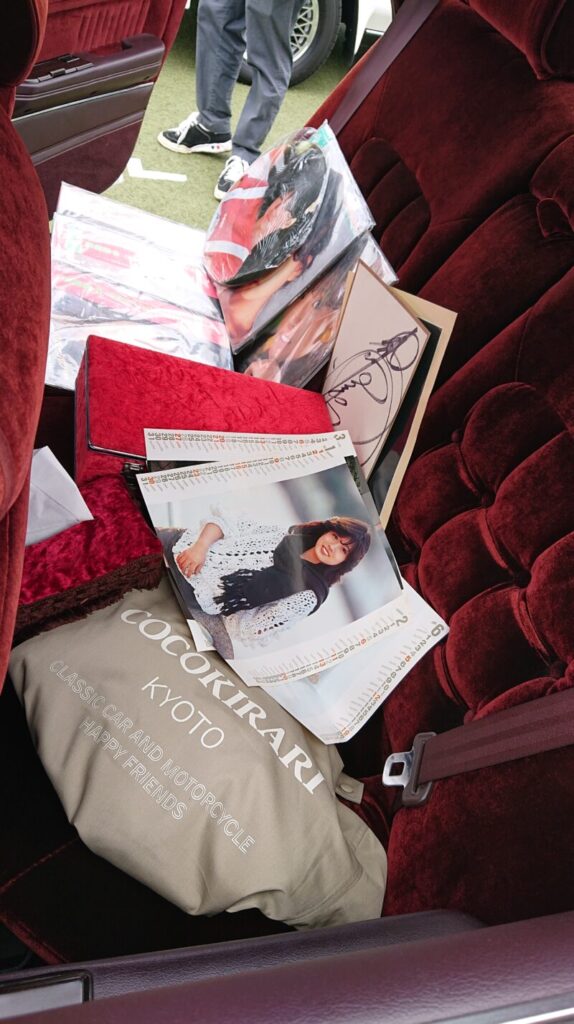

小物も用意して、当時の雰囲気を出すなどオーナーさんの意気込みが感じられます。

ふかふかのソファみたいなシートにチンチラをダッシュボードに乗せてました(今の人チンチラ知ってる?)

これが当時の運転席でした。懐かし~い。

明菜派、聖子派なんてのもありました。

カセットテープに曲を録音して、オリジナルの曲順にしたり、好きな曲だけテープに録音して楽しんでました。

スーパールーセント、ツインカム24、ツインターボ、スーパーホワイト、TEMS(電子制御サスペンション)などの新しい名前が次からへ出てきて、みんな必死に覚え、どの車なのか判断してた。

トヨタ カローラレビン(1975)

2代目前期(カローラシリーズ通算3代目前期)TE37型(1974年 – 1975年)通称「サンナナレビン」

昭和48年から排ガス規制が始まり、TE37レビンに搭載のエンジンは昭和50年の排ガス規制をクリア出来ず、7カ月ほどで販売が中止されたため、TE37レビンは256台しか発売されず、この車両は貴重な一台となった。

ちなみにトヨタ2000GTは337台なので、37レビンは2000GTより少ない。

トヨタ車の中でも特別高級でもないのに、販売台数が少ない幻の車なのでマニアは喜ぶのかな。(自慢しよ)

いすゞ ジェミニ(1988)

「街の遊撃手」のコマーシャルで2代目ジェミニを覚えている人も多いのでは。

強烈なCMと、旧西ドイツ・イルムシャー社が手掛けた『イルムシャー』と、イギリスのロータス社が手掛けた『ZZハンドリング バイ ロータス』が人気だった(写真の車両はハンドリングバイロータス)

後部のトランクにハンドリングバイロータスのエンブレムが、いすゞもいいクルマ作ってたのに、イベントなどでしか見る機会が無くなりました。

「第35回 トヨタ博物館 クラシックカー・フェスティバル」⑰ 愛・地球博記念公園に集うクラシックカー達へ続く